Un MVP, un 1er choix de draft, un champion olympique, des scoreurs à la pelle… Dans les années 80, l’Italie avait les moyens de s’offrir des stars NBA et de Bob McAdoo à Micheal Ray Richardson, en passant par George Gervin et Darryl Dawkins, ils ont tous laissé une trace en Europe.

Ce mercredi 5 décembre 1984, dans une salle Coubertin bien garnie avec plusieurs journalistes italiens émoustillés qui ont fait le déplacement, le Stade Français Paris donne l’hospitalité au Simac Milan pour le bénéfice d’une poule de quart de finale de Coupe Korac. Un match banal pour un événement majeur.

La veille, le quotidien sportif la Gazzetta dello sport a fait à sa Une avec une photo en appoint sur un basketteur qui traverse l’Atlantique : Joe Barry Carroll, beau pur-sang de 2,13 m, âgé de 26 ans, en provenance direct des Golden State Warriors. Carroll, c’est 20,1 pts et 8,5 rbds sur ses quatre premières saisons NBA. À peine descendu d’avion, le Californien marque 17 points et le Simac de Mike d’Antoni, Dino Meneghin et Russ Schoene croque le Stade Français, 109-88.

Comment pareil phénomène peut-il se retrouver en Italie ? « On savait depuis quelque temps qu’il était en désaccord financier avec son club » explique alors le coach américain du Simac, Dan Peterson, sommité du Spaghetti Circuit. « Quinze jours avant le match de Korac contre le Stade Français on l’a contacté et il nous a donné son accord. »

Simple sur le fond. Joe Barry Carroll touchait 700.000 dollars annuels aux Warriors et voulait une augmentation significative, à savoir un million. Refus du propriétaire du club. La proposition milanaise pouvait apparaître moindre ($400,000 avec diverses primes) mais net d’impôts, elle était en fait supérieure aux revenus de Carroll en NBA une fois que le fisc ait fait son œuvre. Il ne restait plus à Gianmarino Gabetti, le président milanais, qu’à libérer le blond ailier Wally Walker sous contrat – après lui avoir versé $120,000 de dédommagement -, et le tour était joué. Une bombe. Car Joe Barry Carroll, le 10 ou 12e pivot dans l’échelle des valeurs de la NBA, était la première superstar en pleine possession de ses moyens à poser ses baskets sur les parquets du Spaghetti Circuit. Avec la bénédiction de la FIBA, la Fédération Internationale de Basket… Amateur. « Tout cela ne trouble plus personne. Pas même à la FIBA où l’arrivée d’un pro américain en Europe se traduit toujours par une grosse poignée de dollars supplémentaires dans l’escarcelle de cette fédération amateur qui fait justement son beurre avec ses coupes européennes » écrivait Pierre Tessier dans un édito pour L’Equipe.

42 matches sur le service public

Ce qui était épatant, ce n’est pas tant que le basket italien avait l’argent nécessaire pour se payer Joe Barry Carroll, c’est qu’il avait les connexions pour entrer en contact avec lui et son agent. Milan a toujours eu à ce sujet deux ou trois guerres d’avance. C’est le club lombard, alors placé sous la bannière du Simmenthal, qui au milieu des années soixante convainquit le prodige universitaire Bill Bradley de rejoindre la Péninsule pour une saison alors qu’il poursuivait ses brillantes études à Oxford, en Angleterre. Bradley sera ensuite l’une des célébrités des New York Knicks, double champion NBA.

Si vous vous procurez le listing des NBAers qui ont transité par l’Italie dans les années 80, vous serez sidéré. Spencer Haywood. Marvin Barnes. Marques Johnson. Bob McAdoo. Adrian Dantley. Micheal Ray Richardson. Darryl Dawkins. Alex English. George Gervin. Rolando Blackman. Rick Mahorn. Norm Nixon. Albert King. Greg “Cadillac” Anderson. Etc, etc.

Spencer Haywood ? Un prodige qui, à 19 ans, fut le leader de l’équipe américaine championne olympique à Mexico. Un MVP de l’ABA dès sa première saison dans la ligue. Un ailier-pivot fluide qui sema ensuite la terreur pendant sept saisons en NBA. En 1981, Haywood se réfugia à Venise. 34 matches la première saison. Puis cinq autres à 30,0 pts de moyenne (et 63% de réussite) la seconde avant de retourner clôturer sa majestueuse trajectoire dans la Grande Ligue.

George “The Iceman” Gervin ? Un tueur au sang froid. Un fidèle qui a accompagné les Spurs lors de leur passage de l’ABA à la NBA. 26,2 pts en moyenne sur dix saisons en NBA. La même dose à BancoRoma, à près de 35 ans. Il prolongera son plaisir en Espagne, au TDK Manresa, et en CBA.

Greg “Cadillac” Anderson ? À 28 ans, l’un des top-rebondeurs de la NBA. Phonola Caserte lui proposa davantage de cash, plus une villa et une Lancia.

Saison 85-86. La NBA n’a pas encore connu sa croissance à la chinoise. Le salaire moyen – 296 joueurs – n’est que de 370.000 dollars. Certains s’imaginent que l’Italie peut réellement concurrencer la ligue américaine. Rétrospectivement, cette prophétie est à ranger au niveau des élucubrations. Le Spaghetti est en apparente pleine santé et fier que les trois chaînes de la RAI aient retransmis en tout 42 matches de championnat, la plupart le samedi après-midi. Simac Milan est apparu 16 fois, Mobilgirgi Caserte 10 fois… Seulement, en y regardant de plus près, on s’aperçoit que la moyenne de spectateurs en Serie A n’est jamais que de 3.199, soit près de quatre fois moins que dans la ligue américaine où l’on joue 82 matches. Le Spaghetti Circuit comme l’économie italienne, n’a jamais été construit sur du béton, en toute transparence.

Le big mac

Les Italiens ne touchent plus terre car ils viennent de séduire un ancien MVP (1975) et trois fois top-scoreur de la prestigieuse ligue, Bob McAdoo. Un shooteur de gala reconnaissable à sa moustache et ses longues chaussettes blanches. McAdoo place la balle très haut au-dessus de sa tête et il étire son immense corps (2,05 m) pour rendre son tir à distance intermédiaire incontrôlable. Un journaliste américain utilisera à ce propos une superbe métaphore : « On dirait un petit homme essayant de mettre une pizza dans un four surélevé. »

À l’époque, Philips, sponsor de Milan, vient de lancer son rasoir Tracer et a versé au club trois milliards de lires (environ 2,4 millions d’euros) sur deux ans. Pour remercier la firme en dénichant deux énormes poissons, le président Morbelli, le general manager Cappellari, et surtout le coach Dan Peterson, ont multiplié les coups de fil et fait le voyage aux Ėtats-Unis. C’est ainsi que Tracer Milan a pu se payer ce Big Mac pour 300.000 dollars et aussi Ken Barlow pour 200.000.

« En venant ici, je ne savais pas à quoi m’attendre, mais comme j’ai joué pour beaucoup d’équipes NBA, j’ai simplement considéré Milan comme une ville comme une autre » a confié McAdoo à Jim Patton pour son

livre Il Basket d’Italia. « Être en dehors de mon pays ne me posait pas problème. Ma famille prenait ça bien et si votre famille est okay, vous êtes okay. Et être dans une équipe gagnante aide à bien se sentir. Le premier coach que j’ai eu, Dan Peterson, était américain, aussi il n’y avait aucun problème de communication. À mon âge, je n’ai plus besoin de jouer contre les pros chaque nuit. En Italie, nous nous contentons de deux matches par semaine, et j’en suis satisfait. Ce n’est pas le même rabâchage.»

Avec Mike D’Antoni, un oriundi – un descendant d’émigré italien – et Dino Meneghin, le monument national italien, Bob McAdoo va former un Big Three de plus de 100 ans d’âge mais à l’expérience absolument unique. Des winners. Milan sera deux fois champion d’Europe, en 87 et 88. McAdoo et l’Italie, ce sera une véritable histoire d’amour. Il passera quatre saisons à Milan, deux à Forli avant de jouer encore deux matches à Fabriano et… de faire un tour en Europe avec des légendes NBA telles que Magic Johnson et George Gervin. C’est à cette époque aussi que sa femme Charlena tombera malade et décédera d’un cancer au bout de deux ans de souffrance. « J’ai eu la chance de revenir jouer à Milan avec Forli et les fans m’ont donné une standing ovation. Ils ont rendu hommage à Charlena disant qu’ils se souvenaient d’elle ; elle avait fait partie de ceux qui avaient créé une troupe de cheerleaders. C’était simplement sympa de revenir à la maison. Les gens m’ont traité comme un roi et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. »

Baby Gorilla

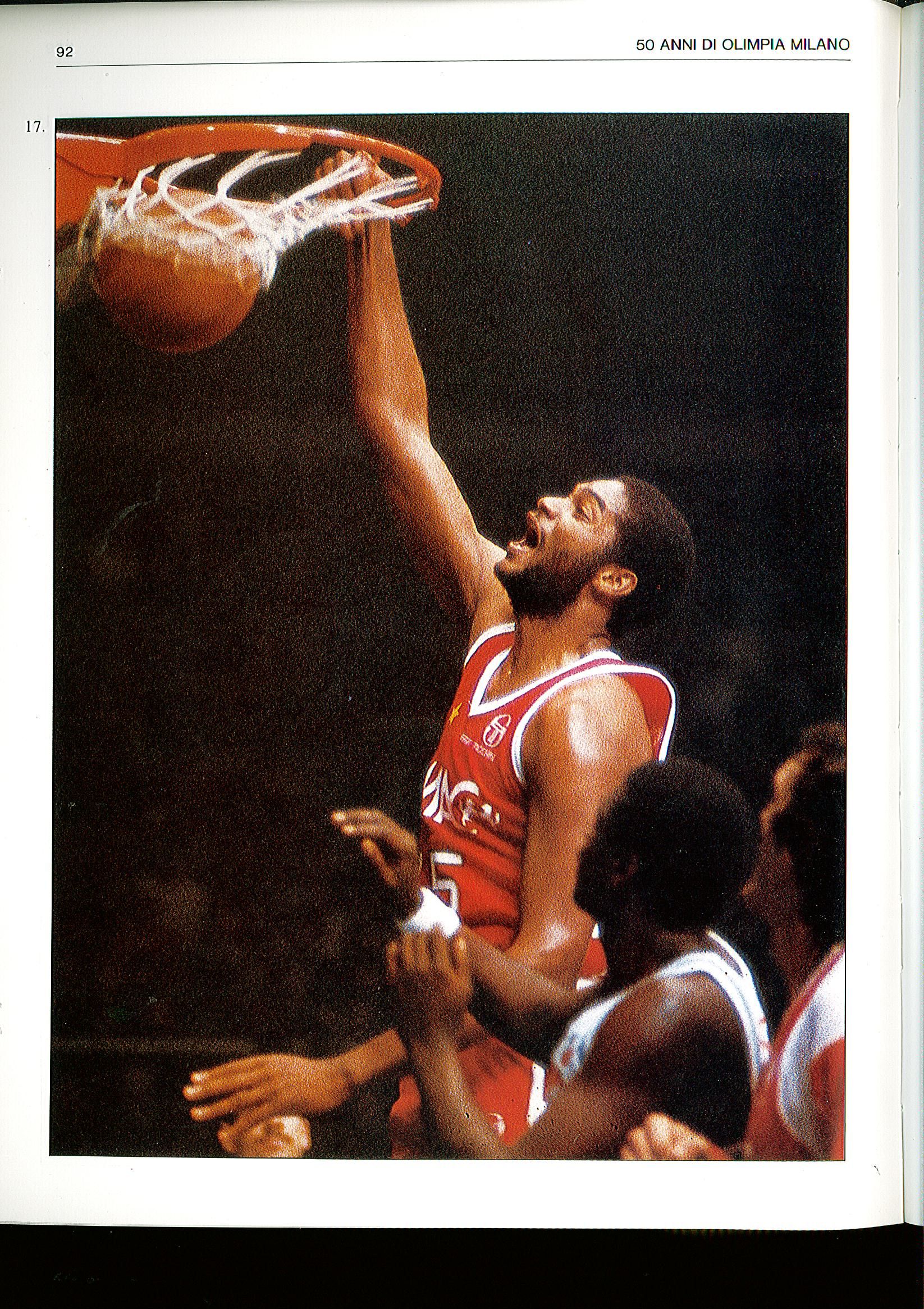

L’un de ses surnoms, « Baby Gorilla ». Un monstre physique. 2,10 m et 125 kg à 18 ans. Il pouvait aussi courir, sauter, et son shoot n’était pas vilain. Un clown aussi. Darryl Dawkins était passé directement du lycée à la NBA, ce qui à l’époque était une première. Ce qui restera sa marque en NBA ? Ses excès. Genre 386 fautes personnelles dans la même saison. Ou mieux encore ses dunks d’une force inouïe à briser la glace, en l’occurrence les plexis des panneaux. Après en avoir pété un sur la tête de Bill Robinzine des Kings, il l’affubla de plusieurs surnoms plus savoureux les uns que les autres, « Chocolate Thunder Flyin’ , Robinzine Cryin’ , Theeth-Shakin’ , Baby-Makin’, Rump-Roastin’, Bun-Toastin’, Wham-Bam Glass-Breaker I-Am Jam. » Sans oublier « Sir Slam » et l’excellent « Dr. Dunkenstein »

Darryl Dawkins épatera la galerie mais sa carrière fut faite de déceptions, de frustration, d’une finale perdue sous le maillot des Sixers face aux Lakers. Il passera sept saisons de rab en Italie, à Turin, Milan et Forli. « Chocolate Thunder » a toujours eu des rapports privilégiés avec les fans. Déjà en NBA, cela lui arrivait d’inviter le voisinage à déjeuner à la maison. « Je ne comprends pas comment des gars peuvent ne pas prendre quelques secondes pour dire bonjour à un gosse ou signer un autographe. » En Italie, Dawkins animera un programme de mini-basket. Jim Patton interrogea à son sujet Lou Colabello, le directeur sportif de Forli, qui lui dira : « c’est l’Américain parfait pour l’Italie s’il correspond à votre style. C’est un mec super respecté par tout le monde. Il sait qu’il est chanceux de pouvoir jouer encore au basket, en se faisant de l’argent et il est reconnaissant. Il aime les gosses, il traite chacun avec déférence, il est drôle, il signe chaque autographe demandé, les fans l’adorent. »

Darryl Dawkins ne gâchait rien jusqu’à la caricature. Une saison, il tourna à la réussite incroyable de 88,5% en 38 matches, playoffs inclus. Seulement, en ne prenant que neuf shoots par soirée. Le Tonnerre de chocolat a brisé le cœur de ses coaches comme en NBA. « J’aime Darryl » commenta Mike D’Antoni, ajoutant aussitôt, « mais vous ne pouvez pas gagner avec Darryl. Il ne pense pas aux autres. Il n’a jamais regardé autour de lui en se disant, OK, je vais vous donner un titre ou je vais faire de vous un grand coach. »

Le coup de gueule de Messina

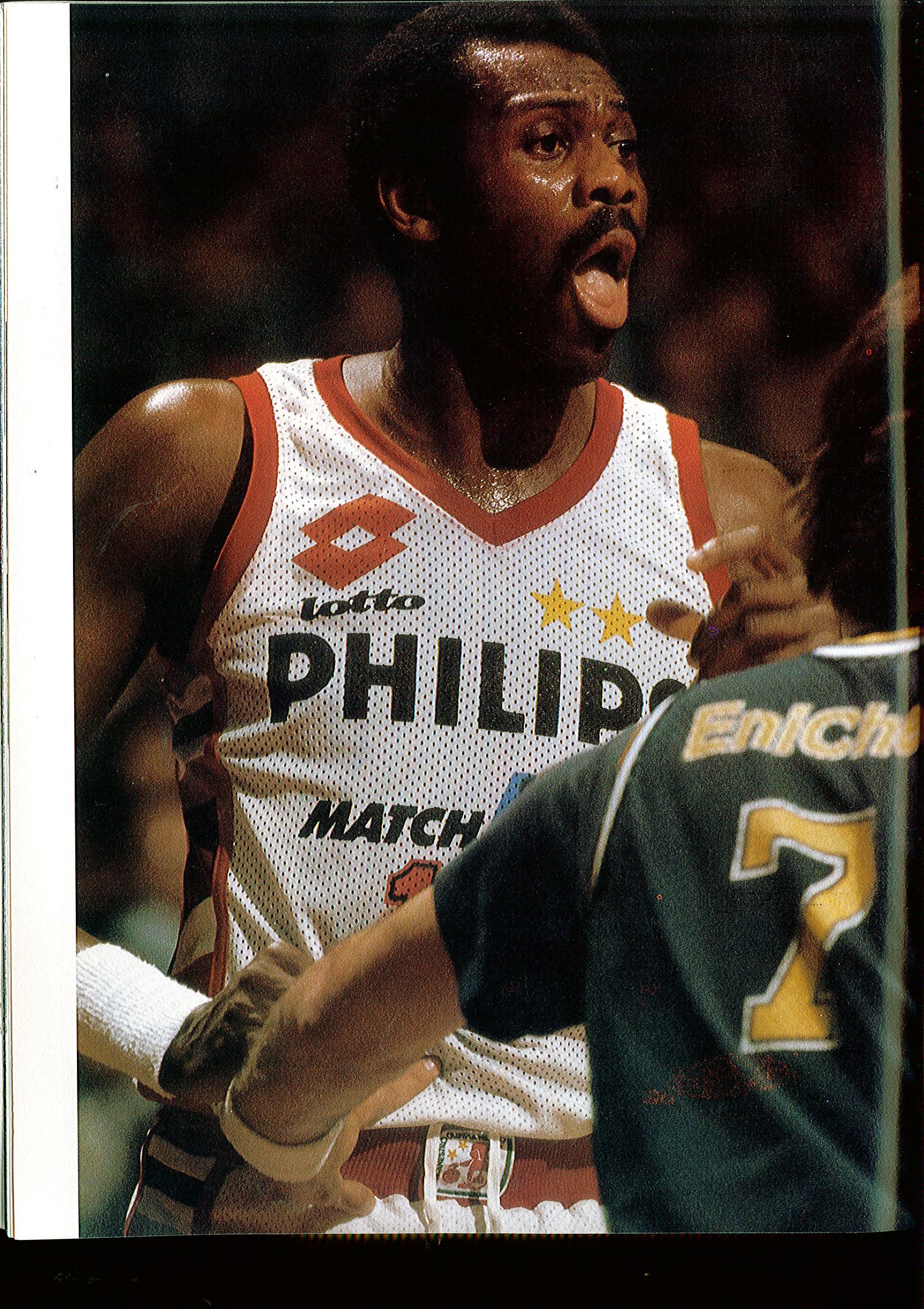

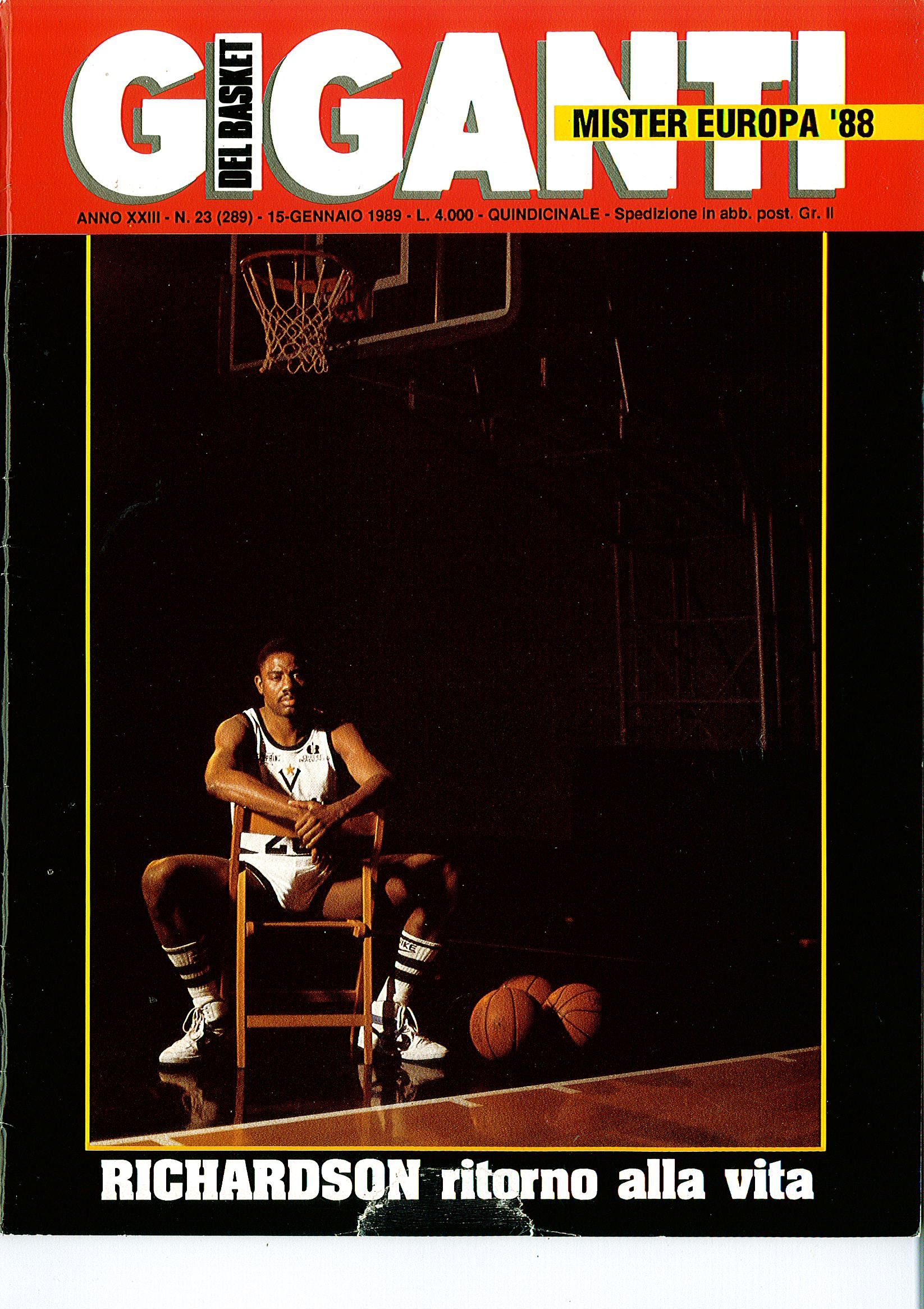

La plus belle rédemption en Italie fut Micheal Ray Richardson.

Son surnom ? Sugar. Il était doux comme le sucre. Mais d’un totale férocité sur un terrain. De la vitesse, de la force, de la détente, de l’instinct. Un scoreur, un passeur, un as de l’interception. Si fort que Chuck Daly, coach des Pistons, déclara tout net, « s’il y a un meilleur joueur sur la planète, j’aimerais bien le voir ! »

Micheal Ray ne sait plus quand il a touché pour la première fois à la cocaïne. Ce qui est certain, c’est qu’en 1982, son comportement devient incohérent. Il manque des entraînements, des avions. Le staff des Knicks perd patience. Il est envoyé aux Warriors qui engagent des détectives privés pour le filer. Les Californiens s’en débarrassent peu après et le voici aux Nets. C’est là qu’il reconnaît être sous dépendance et accepte de suivre une première cure de désintoxication. Une rémission, un trophée de Come Back of the Year. Une rechute. Il est radié de la NBA, à 32 ans.

Un peu de CBA, et c’est alors que Knorr Bologne fait appel à lui, sachant pertinemment qui est Micheal Ray Richardson, connaissant le facteur risque. « Le premier jour où j’ai vu Micheal au training camp, j’ai dit

à mon assistant, « je ne peux pas contrôler ce type » commente le coach Ettore Messina. « Il avait la mentalité NBA où la superstar a le pouvoir de virer le coach. Mais je ne pouvais pas accepter ça. Aussi, j’ai dit à Micheal ce qu’il devait faire, qu’il devait s’occuper du sale boulot et pas seulement marquer des points. Après quelques jours je l’ai mis sur le banc durant un match car il jouait comme un paresseux. Après le match, devant les autres joueurs, j’ai pris la parole, « Micheal, j’ai obtenu un Master en business. Je peux coacher des équipes de juniors pour le reste de ma vie car je suis très respecté pour ce job. Je n’ai pas besoin de coacher en A-1 pour vivre. Alors, hey, ils peuvent me virer, pas de problème, et il y aura un autre coach et tu seras dans la même situation. Tu auras probablement besoin de faire virer le deuxième, et puis le troisième. Aussi, c’est à toi de décider. » Je ne bluffais pas, je lui ai dit la vérité » poursuit Messina. « Micheal a compris et, à partir de ce moment-là, il a fait une saison terrible. Nous avons gagné la Coupe d’Italie et la Coupe des Coupes (avec 29 points de Sugar en finale contre le Real). Je suis devenu un coach fameux et bla, bla, bla… »

L’addiction de Sugar

Toutes ces superstars américaines n’ont pas su s’adapter aux mœurs du Spaghetti Circuit comme Darryl Dawkins et Micheal Ray. Exemple, Rick Mahorn. Un fessier énorme, un ancien Bad Boy des Pistons génération Bill Laimbeer. Il atterrit à Rome où le Messaggero lui offre 1,8 million de dollars impôts payés, une villa et une Mercedes. Et Mahorn commence à se plaindre. De tout. De la méconnaissance du jeu des Européens. Des training camps italiens qui ne sont pas comme en NBA. De la répétition lassante des fondamentaux. D’être obligé de manger avec toute l’équipe en déplacement. Du fait que tous ses amis sont en Amérique et qu’il en a marre de leur téléphoner. Il répète mille fois qu’il a été champion NBA, qu’il a été une superstar, que son salaire le prouve, etc. Gonflant, le mec.

Mahorn retournera dans son beau pays, pour commencer aux Nets de Chuck Daly une seconde carrière NBA. « Ce fut un désastre en Italie. L’année dernière, il était gros et fainéant, très fainéant » commenta Ettore Messina à son départ. « En NBA, il était le bad boy, le travailleur de l’ombre. Et puis il est arrivé en disant « Maintenant, c’est l’heure de me reposer. Fuck you !, vous les Italiens et votre sale travail, je suis Rick Mahorn. » Qu’est-ce qui est arrivé ? Il est retourné en NBA et il a recommencé son job de bad boy, poser des écrans, prendre des rebonds, travailler dur. »

Sugar n’avait pas le melon de Mahorn, mais son séjour à Bologne ne s’est pas pour autant conclu par un happy end. Il reste clean durant ses deux premières saisons à Knorr où il est testé chaque semaine, les résultants étant envoyés mensuellement à la Fédération Internationale. Messina n’en veut plus, mais le proprio passe outre le souhait de son coach et prolonge le phénomène avec $ 700,000 à la clé. Sugar sèche un entraînement, est suspendu cinq matches pour avoir été au cœur d’une baston. Il a toujours été volcanique. « Il a eu à cette époque la première grave blessure de sa carrière et je pense qu’il s’est rendu compte qu’il n’était pas invulnérable » explique Messina. « Cela a mis de la pression sur lui car Micheal ne pouvait pas imaginer vivre sans le basket. Il ne sait rien faire d’autre. Et il avait de gros soucis financiers avec deux divorces, sans parler du fait qu’il a des trous dans ses mains comme on dit en Italie. Ce qu’il a, il le dépense. » L’ancien NBA All-Star est de nouveau contrôlé deux fois positif. Le club étouffe l’affaire en acceptant la version biscornue du joueur qui évoque un médicament prescrit par son dentiste américain.

Son agent « Lucky » Capicchioni lui trouve un contrat au Jugoplastika Split, l’ancien club de Toni Kukoc et Dino Radja. Avant un premier retour en Italie, à Livourne, pour un demi million de dollars de revenus. C’est ensuite Antibes avec un titre de champion en 95 grâce à un panier de légende du maître au buzzer. Puis Rieti. Et Cholet. Et encore Forli, Livourne. Lors de la saison 2000-01, Sugar dispute 5 matches avec l’Olympique d’Antibes. 10 points de moyenne. Il a 46 ans accomplis.

Sa plus forte addiction, c’était le basket.

Article paru dans Maxi-Basket en 2010.