A y regarder de près, Didier Dobbels possède un palmarès exceptionnel. Comme joueur, il a été deux fois demi-finaliste de la Coupe d’Europe des Clubs champions avec Berck (1974 et 75) -l’équivalent du Final Four de l’Euroleague – et vainqueur de la Coupe Korac (C3) avec Limoges (1983). Comme assistant coach, il a été champion d’Europe avec Limoges (1993), champion de France avec le Paris SG (1997), il a coaché Limoges et… Pau, et fut présent lors de trois Open McDonald’s avec les Los Angeles Lakers de Magic Johnson, les Phoenix Suns de Charles Barkley et les Chicago Bulls de Michael Jordan. On tourne avec lui son livre d’histoire(s).

L’interview est en deux parties, voici la première. Pour la consulter dans son intégralité, ainsi que 2 000 autres premiums, abonnez-vous !

[arm_restrict_content plan= »registered, » type= »show »]

Que faisiez-vous, il y a cinquante ans ?

J’avais signé à Berck en 1971. Je suis né le 2 août et bizarrement, les entrainements reprenaient souvent le 2 août. Et mon premier entraînement à Berck s’est fait le 2 août. Je débarquais dans un monde inconnu. J’étais très jeune (17 ans). Je suis arrivé avec Patrick Plateau. On était tous les deux de l’Excelcior de Roubaix. Comme j’avais fait les sélections régionales puis nationales, juniors, ce sont Jean et Pierre Galle qui sont venus chez moi voir mes parents pour leur demander de me laisser partir. Il n’y avait pas de centre de formation, tu intégrais tout de suite l’équipe pro. Ils venaient de faire une première année en première division. En plus du logement et de la nourriture, la seule condition qui leur a été donnée, c’est que je puisse continuer mes études au moins jusqu’au bac. Je l’ai eu ! J’étais content parce que je partais à la mer, et j’avais un appartement super bien face à la mer.

C’est venu très vite, les résultats, la télévision, une forme de célébrité ?

L’équipe a eu très rapidement des résultats. On est très vite monté dans la hiérarchie du basket français. A l’époque, c’était plutôt les villes moyennes qui réussissaient. Berck, c’était le village des Gaulois contre les Romains. Je n’ai pas de souvenirs énormes de la première année car je ne jouais pas beaucoup. Je m’entraînais beaucoup par contre. J’ai surtout joué la deuxième année. C’est un évènement qui m’a permis de montrer à l’équipe que je pouvais jouer avec eux. Lors d’un match de coupe d’Europe, Yves-Marie Vérove s’était battu avec un joueur adverse, et ils ont été expulsés tous les deux. Comme j’étais le « suppléant » d’Yves-Marie à cette époque, j’ai fait les trois-quarts du match, et j’ai mis des points. Quand tu as une chance, tu essaies de ne pas la rater. C’est comme ça que j’ai gagné du temps de jeu et que j’ai pu participer à l’épopée de l’AS Berck. Certains journalistes disaient à l’époque que j’avais du talent, que j’étais un des grands espoirs du basket français, pour le Nord de la France, mais s’il n’y a pas un évènement qui t’amène, à un moment ou un autre, d’avoir des responsabilités, tu restes dans l’équipe, qui fait son chemin, mais sans toi.

« J’étais étudiant à Boulogne-sur-Mer, et tous les matins, je prenais le train à 6h30 et je revenais pour l’entraînement du soir »

Vous étiez une équipe avec un jeu extrêmement collectif ?

C’était la patte de Jean (Galle). J’ai très peu de souvenirs, mais quand je revois des images, je me dis que l’on ne jouait pas si mal au basket. Le ballon circulait bien, on avait un jeu plaisant à regarder. On a eu la chance, les dirigeants et les entraîneurs, de trouver de bons Américains, Robert Cheeks et Ken Gardner, plus Jean Racz, qui était un Hongrois naturalisé. Ça permettait de voir venir. On n’était pas dix joueurs à pouvoir jouer, mais huit. Je n’étais pas pro. Je ne m’entraînais que le soir. J’étais étudiant à Boulogne-sur-Mer, et tous les matins, je prenais le train à 6h30 et je revenais pour l’entraînement du soir. J’avais une vie d’étudiant-basketteur, je ne m’ennuyais pas.

Dans une ville de 50 000 habitants, faire deux demi-finales de Coupe des Champions, soit l’équivalent du Final Four de l’Euroleague, c’était fou quand même ?

Il y a eu l’engouement de la ville, et après de tout le Nord de la France. La ville a construit un palais des sports de 5 000 places dans un temps record. C’était assez exceptionnel pour l’époque. Des gens de Lille, de Lens, de tout le Nord-Pas-de-Calais venaient aux matches. C’était assez impressionnant, et ça nous poussait. Y avait-il autant d’équipes européennes qui faisaient la compétition ?

Non, il n’y en avait qu’une par pays.

Exactement. Déjà, ça limite. Et puis quand tu recevais des équipes grecques, espagnoles ou yougoslaves, tu étais transcendé car elles étaient sans doute au-dessus de toi, mais les petits Gaulois du Nord de la France voulaient montrer qu’ils étaient capables de bousculer, voire de battre ces équipes. Les équipes en France, à l’époque, n’étaient pas professionnelles. Les Vérove, (Jean) Caulier, (Jean-Pierre) Sailly, Pierre et Jean Galle avaient un boulot à côté. Certes, ils avaient des postes à mi-temps ou des choses comme ça, mais ils n’étaient pas à 100% pour le basket. En gros, il n’y a que les Américains qui ne travaillaient pas.

Vous avez affronté des clubs qui ont toujours un nom aujourd’hui : le Real Madrid, le Panathinaikos, l’Ignis de Varèse ?

C’est vrai. Le Maccabi Tel-Aviv aussi est toujours là. On affrontait déjà des capitales. C’était Berck, et Vichy, qui a fait la finale de la Coupe des Coupes (C2) n’était pas non plus une grande ville. Villeurbanne, ce n’était pas Lyon, mais sa banlieue. Je n’en suis pas certain, mais je pense que dans les grands clubs européens, ils étaient pros. Ils étaient bien au-dessus de nous au niveau de la préparation, de tout ce qui entourait le club. Quand tu jouais au Real ou au Maccabi, tu jouais dans une grande salle (NDLR : le palais des sports de Tel-Aviv, Yad Eliyahu, a été construit en 1963 et a été rénové une première fois en 1972). Au Pana, par contre, on a joué dans une petite salle située sous une tribune du stade de foot, et il fallait traverser une tribune de supporters pour aller aux vestiaires. Tu peux imaginer que c’était quelque chose !

Vous vous êtes souvent revu depuis cette époque ? Les filles de Jean Caulier vous avez réuni en 2003 et la Ligue Nationale de Basket vous a honoré lors de la Soirée des Trophées en 2017 ?

Ce sont les deux fois où il y avait toute l’équipe en même temps. Je n’ai pas revu Robert Cheeks. Garner, oui, car il revenait de temps en temps à Nice où il a joué, et il allait rendre visite à Jean (Galle), qui était à Montpellier. Je me débrouillais pour le voir. Yves-Marie (Vérove) et Jean Caulier, je les ai recroisés car j’ai ma belle-famille qui est sur Berck. Patrick Plateau, je l’ai revu en dehors mais pas tous les jours. (Jean-Pierre) Sailly, non. Mais donc, il n’y a pas eu d’autres évènements que ce qu’avaient organisé les filles de Jean Caulier en 2003. Le club de Berck a été éphémère dans ses résultats, malheureusement, le côté financier a pris le dessus, les clubs qui se battaient avoir nou se sont mieux structurés, ils ont eu plus d’argent et ainsi de suite. Berck a voulu faire pareil, mais n’avait pas les partenaires autour. A part les hôpitaux, tu n’as pas d’entreprises là-bas. Des entreprises de Lille n’avaient peut-être pas envie de venir à Berck comme sponsors. Et pourtant, quand il y a eu ce truc en 2003, on s’est rendu compte que la salle était archi-comble, et d’après ce que les filles nous ont dit, s’il y avait eu 10 000 places, elles auraient tout vendu. C’était assez phénoménal. Il y avait des gens, avec qui on avait des relations particulières, qui étaient au match, et qui avaient toujours les mêmes places d’abonnés d’année en année, un peu comme ici à Limoges. Donc, tu savais où ils se trouvaient dans la salle, d’autant que Berck, c’est une petite ville, pas comme Limoges et encore plus Paris et Lyon, et donc tu les croisais en ville. Eh bien, ce jour-là, en 2003, on a revu des gens qui avaient pris la même place qu’à l’époque. Tu les revoyais trente ans plus tard… Ils avaient changé, comme nous d’ailleurs (sourire). Et tu te disais, mais c’est Monsieur Machin, Madame Machin… C’était impressionnant. On a été reçu par la ville, par les Casinos Partouche. C’était sympa, bien organisé.

« Jean (NDLR : Galle, le coach) avait fait venir une sorte de turbine chauffante, qui avait été installée dans un coin du terrain. Elle pulsait de l’air chaud au ras du sol, donc on ne faisait les 5×5 que de ce côté-là. »

Vous avez joué ensuite au Caen BC, qui n’a pas réellement laissé de trace, mais qui était alors un club très ambitieux quand vous êtes arrivés là-bas ?

On a fini deux fois deuxième, et une fois battu au goal-average par Le Mans. On jouait à Tours et c’est après le match que l’on a su que Le Mans était champion.

A cette époque, vous étiez un scoreur, à plus de 20 points par match ?

On se battait avec Dub (Hervé Dubuisson). A cette époque, c’était les Américains qui étaient les premiers scoreurs, et le premier Français était trois ou quatrième, et c’était Dub ou moi. Tu te retrouves avec une forme de responsabilité différente. Une anecdote assez extraordinaire pour l’époque : le président du Caen BC, Guy Chambilly, qui est devenu ensuite président du club de foot, le Stade Malherbes, est venu me voir à Berck avec son avion privé. Il avait atterri au Touquet et il était venu passer la journée avec moi pour discuter. Il y avait bien sûr le côté contractuel, mais aussi d’empathie avec les gens qui était important. C’est assez marrant car on était tous les deux chasseurs, de bécasses en particulier. On chassait ensemble le dimanche et on débriefait les matches ensemble. Aujourd’hui, quand un joueur signe pour un club, c’est son agent qui va discuter deux mois avant du contrat.

Vous avez été international de 1975 à 1981, à une période creuse de l’équipe de France avec une non-participation au championnat d’Europe de 1975. C’est une frustration ?

Non. Oui, j’étais le meilleur marqueur, on parlait souvent de moi, mais à côté, j’étais étudiant, je passais mon CAPES, car lorsque le président Chambilly est venu me chercher à Berck, j’avais mis comme condition de pouvoir continuer mes quatre années d’études, je voulais pouvoir être prof au bout. Mon objectif, ce n’était pas l’équipe de France, pas, entre guillemets, de faire une carrière internationale formidable, mais le CAPES et bien sûr le club. Je ne dis pas que j’ai craché sur mes sélections internationales, j’étais très content, mais ce n’était pas la période fantastique. Ça ne m’a pas énormément perturbé. On n’avait pas l’équipe pour se qualifier à l’Euro, on n’avait pas l’équipe…

Vous avez arrêté l’équipe de France de bonne heure, à 27 ans ?

Par obligation. C’était Pierre Dao, l’entraîneur, les sélections se faisaient en fin de saison pour les championnats à venir. Et mes examens se passaient à ce moment-là. On ne m’a pas laissé le choix. Je disais que je pouvais venir en équipe de France si mes examens étaient décalés en septembre. On avait fait la demande au Ministère de la Jeunesse et Sports, et ça a été refusé. Aujourd’hui, ça ne se passerait plus, tout le monde est pro. Mes sélections se sont arrêtées là et après, quelqu’un d’autre a pris ma place, j’ai poursuivi ma route. A l’époque, ce n’était pas pro. Une grave blessure et c’était fini.

A partir de quand avez-vous fait uniquement du basket ?

A partir de mon arrivée à Cholet. Avant, j’ai toujours eu un poste de prof tout en jouant au basket. Lorsque je jouais à Caen, j’avais un poste à Pont-Audemer (NDLR : à 45 minutes). A Limoges, il n’y avait que (George) Brosterhous et moi qui travaillons. Il suivait une formation. Les entraînements étaient calés à midi. Lorsque je sortais du bahut, je filais à l’entraînement. Et à la fin de l’entraînement d’une heure et demie, je retournais au bahut. Je peux dire que lorsque j’avais piscine à 14h, j’avais envie de dormir ! Lorsque je suis arrivé à Cholet, le club n’a jamais réussi à transférer mon poste que j’avais à Saint-Etienne auparavant. Je me suis mis en disponibilité, qui s’est prolongée du fait que l’on est devenu professionnel. Et à un moment, ta disponibilité s’arrête… A l’époque, même en étant international, jouant le haut niveau, des coupes d’Europe à Limoges, j’ai reçu des lettres de l’inspecteur d’Académie -que j’ai retrouvé quand j’ai fait mon dossier de retraite- qui me disait de choisir entre être prof et faire des Coupes d’Europe.

Surtout que l’on avait l’impression que le basket était passé professionnel à Limoges, à cette époque-là, que tout était bien organisé ?

Il y a des gens qui sont fonctionnaires, et qui n’arrivent pas à comprendre que si d’un côté tu es professionnel, si tu te casses une jambe, tout s’arrête. Tu es obligé de reprendre tes études à 35-40 ans.

Peut-on comparer la ferveur à Limoges en 1983 avec celle à Berck ?

Oui et non. Comme je le disais tout à l’heure, à Berck, ce n’était pas que des spectateurs de la ville, mais de toute une région. A Limoges, il y avait bien sûr des gens des patelins d’à côté, mais il n’y avait pas beaucoup de gens hors Limoges dans le palais des sports. Très peu de gens venaient de Brive, de Poitiers, ce n’était pas une ferveur extra-régionale.

A l’époque, Limoges était enclavé ?

C’est un serpent de mer de dire qu’il faut une quatre voies entre Poitiers et Limoges. Maintenant, on peut aller à Paris et Toulouse par autoroute, ce qui est déjà pas mal et des deux fois deux voies pour aller à la mer. Aujourd’hui, c’est quand même assez désenclavé, même si on peut dire qu’au niveau ferroviaire, de l’aéoport, ce n’est pas ça. Pour revenir à Berck et Limoges, au niveau de l’ambiance générale, on peut comparer.

Vous avez joué à Cholet, à une époque où le club montait en puissance ?

Il venait de monter. Toute cette région-là, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Sarthe, c’est très basket. C’est vrai que la salle de Cholet n’est pas vraiment disposée à faire du basket. C’est un hangar, qui a été monté en trois ou quatre mois. Quand j’ai aménagé à Cholet, elle n’était pas encore finie, ils étaient en train de monter les gradins. Tu disais « c’est provisoire ? » « Non, ça va rester. » Et c’est resté. Et pour s’entraîner l’hiver, bonjour ! Comment veux-tu chauffer un truc comme ça ? Jean (NDLR : Galle, le coach) avait fait venir une sorte de turbine chauffante, qui avait été installée dans un coin du terrain. Elle pulsait de l’air chaud au ras du sol, donc on ne faisait les 5×5 que de ce côté-là. Aussi bien à Berck, à Limoges qu’à Cholet, le parquet était sur du béton. En plus, ce n’était pas les chaussures d’aujourd’hui. Je ne te dis pas les tendons ! Tu étais content quand les Ricains partaient à Noël parce que tu pouvais leur faire une commande de Converse, et ils en ramenaient pour tout le monde. J’étais heureux comme un roi avec ça.

« Ken Gardner, c’est lui qui m’a le plus marqué parce qu’au niveau de sa panoplie de jeu, il avait tout. »

Vous avez joué avec des Américains comme Ken Gardner, Ed Murphy, Graylin Warner, et aussi coaché Michael Young. Lequel vous a le plus impressionné ?

Ils ont tous marqué leurs époques d’une manière différente, par leur jeu, leur côté sympathique, la vitesse d’adaptation qu’ils ont pu avoir dans le groupe, dans la forme de jeu que l’on avait. Celui qui m’a le plus marqué, c’est Gardner. A l’époque, il était au-dessus du lot. Il a été pressenti pour jouer à Utah, je crois (NDLR : Il a joué 9 matchs avec les Utah Stars de l’ABA lors de la saison 1975-76, à une époque où les Américains venant en France ont peu fréquenté les deux ligues majeures professionnelles). Tu avais à faire à l’époque à un agent américain (Jim) McGregor. Il prenait une douzaine d’Américains et il leur faisait faire une tournée en France, en Italie, en Espagne, et au fur et à mesure, les clubs les prenaient, et il en faisait venir d’autres. Je me souviens que l’on avait fait un match amical contre son équipe et il avait été au-dessus de tout le monde. Il pouvait jouer à tous les postes. Il était grand (1,95m), costaud, il n’avait pas une détente comme on peut en voir aujourd’hui, mais il avait une gestuelle tellement facile, un jeu et une vision du jeu au-dessus de la moyenne. C’est lui qui m’a le plus marqué parce qu’au niveau de sa panoplie de jeu, il avait tout. C’était le couteau suisse, il pouvait monter le ballon, jouer dos au panier, tu joues 4, tu shootes tête de raquette -à l’époque, il n’y avait pas de ligne à trois-points-, c’était un vrai exemple dans le basket… Dans la vie, c’était autre chose ! (Rires) J’ai une anecdote. J’ai connu ma femme à Berck et j’ai eu mon premier fils là-bas. Le club nous a trouvé un appartement dans un immeuble avec deux étages. J’étais au 1er étage avec Gardner au rez-de-chaussée et Cheeks au 2e. Les Ricains vivent la nuit et j’ai vécu des moments extraordinaires avec eux. Ils sont venus voir le combat de boxe Mohamed Ali-Joe Frazier chez moi à la télévision, on y a passé toute la nuit. Garner était parfois un peu excessif dans tout ce qu’il faisait. Il avait repeint toute sa cuisine aux couleurs d’un drapeau américain. Par contre, un mec charmant. Tu lui demandais quelque chose, il se débrouillait pour que tu l’ai.

Il a eu de graves problèmes de santé ?

Quand je l’ai revu la dernière fois à Montpellier, il venait de se faire opérer du cœur. Il nous expliquait avec des larmes dans les yeux qu’il avait rencontré la famille de la personne qui lui avait donné son cœur.

Et Ed Murphy ?

C’était un supplice pour moi car quand après l’entraînement Bubu (André Buffière) ou Pierre Dao nous disaient « un ballon pour deux » pour faire des tirs, et quand il y en a un qui rate, on change, il fallait mieux que je commence à tirer ! Il n’en ratait pas beaucoup, le camarade. C’était une vraie machine. Mais lui et sa femme étaient charmants. C’est vrai que l’on avait des résultats, on jouait des titres, c’est plus facile au niveau de l’intégration. Dans une équipe qui est dernière du championnat, le rationnel doit être plus difficile.

Michael Young ?

Ce n’était pas un grand marrant, mais un gros, gros travailleur, que ce soit en muscu ou à l’entraînement. Ils avaient tous des qualités différentes, mais ils étaient tous agréables à vivre, et on aimait jouer avec ou les coacher. Michael, c’était un plaisir de le coacher.

A suivre demain.

x

[armelse]

Que faisiez-vous, il y a cinquante ans ?

J’avais signé à Berck en 1971. Je suis né le 2 août et bizarrement, les entrainements reprenaient souvent le 2 août. Et mon premier entraînement à Berck s’est fait le 2 août. Je débarquais dans un monde inconnu. J’étais très jeune (17 ans). Je suis arrivé avec Patrick Plateau. On était tous les deux de l’Excelcior de Roubaix. Comme j’avais fait les sélections régionales puis nationales, juniors, ce sont Jean et Pierre Galle qui sont venus chez moi voir mes parents pour leur demander de me laisser partir. Il n’y avait pas de centre de formation, tu intégrais tout de suite l’équipe pro. Ils venaient de faire une première année en première division. En plus du logement et de la nourriture, la seule condition qui leur a été donnée, c’est que je puisse continuer mes études au moins jusqu’au bac. Je l’ai eu ! J’étais content parce que je partais à la mer, et j’avais un appartement super bien face à la mer.

C’est venu très vite, les résultats, la télévision, une forme de célébrité ?

L’équipe a eu très rapidement des résultats. On est très vite monté dans la hiérarchie du basket français. A l’époque, c’était plutôt les villes moyennes qui réussissaient. Berck, c’était le village des Gaulois contre les Romains. Je n’ai pas de souvenirs énormes de la première année car je ne jouais pas beaucoup. Je m’entraînais beaucoup par contre. J’ai surtout joué la deuxième année. C’est un évènement qui m’a permis de montrer à l’équipe que je pouvais jouer avec eux. Lors d’un match de coupe d’Europe, Yves-Marie Vérove s’était battu avec un joueur adverse, et ils ont été expulsés tous les deux. Comme j’étais le « suppléant » d’Yves-Marie à cette époque, j’ai fait les trois-quarts du match, et j’ai mis des points. Quand tu as une chance, tu essaies de ne pas la rater. C’est comme ça que j’ai gagné du temps de jeu et que j’ai pu participer à l’épopée de l’AS Berck. Certains journalistes disaient à l’époque que j’avais du talent, que j’étais un des grands espoirs du basket français, pour le Nord de la France, mais s’il n’y a pas un évènement qui t’amène, à un moment ou un autre, d’avoir des responsabilités, tu restes dans l’équipe, qui fait son chemin, mais sans toi.

« J’étais étudiant à Boulogne-sur-Mer, et tous les matins, je prenais le train à 6h30 et je revenais pour l’entraînement du soir »

Vous étiez une équipe avec un jeu extrêmement collectif ?

C’était la patte de Jean (Galle). J’ai très peu

[/arm_restrict_content]

[arm_restrict_content plan= »unregistered, » type= »show »][arm_setup id= »2″ hide_title= »true »][/arm_restrict_content]

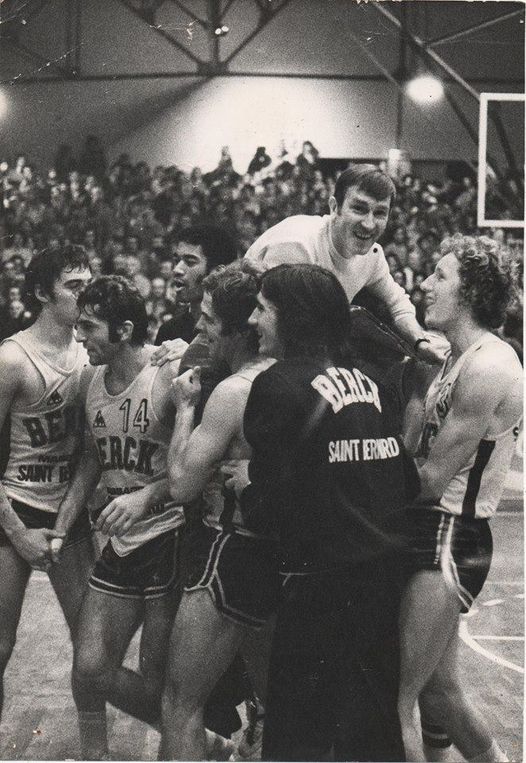

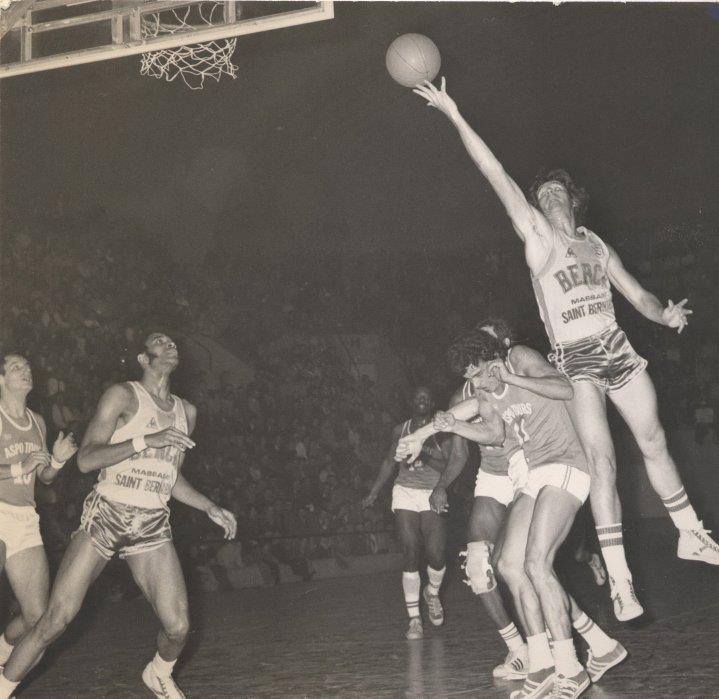

Photo d’ouverture : Didier Dobbels (à droite), du temps de l’AS Berck.