Avant de s’appeler l’AccorHotels Arena, l’enceinte répondait au nom de Palais des Sports de Paris-Bercy (POPB) et les basketteurs y ont écris quelques belles histoires sur son Livre d ‘Or. Ce sont celles-ci que nous allons vous raconter. Voici la deuxième partie du dossier.

[arm_restrict_content plan= »registered, » type= »show »]

1997, Quand Lionel Jospin et Stéphane Risacher admirent Jordan

» J’ai joué contre le meilleur joueur de tous les temps, mon idole, une icône, un Dieu vivant. Il n’a pas forcé… »

Un plateau-repas sur les genoux, Lionel Jospin, Premier Ministre en exercice, vrai fan de basket comme Barack Obama, déjà présent pour le TPO en 1984, ne voulait pas manquer ça : Michael Jordan était à Paris. Et pas à la sauvette comme en 85 et en 90 pour assurer la promotion de son équipementier Nike, cette fois dans le cadre majestueux de Bercy et sous le maillot mythique — grâce à lui — des Chicago Bulls. Finalement, peu importe que Scottie Pippen (blessure) et Dennis Rodman (pneumonie) n’étaient pas en état de marche puisque His Airness s’offrait à ses fans…

Du moins sur le terrain, car ceux qui firent le pied de grue à la porte de son hôtel, L’intercontinental, en furent pour leurs frais. Pas d’autographe ni même un regard. Son passage sur le plateau de Canal+ fit un tabac, forcément. Le reste demeura de l’ordre du privé. Un tour au dîner officiel des délégations présentes au Buddha, de bonnes bouffes notamment chez L’Ami Louis, un alter au Barby et au Duplex, une petite montre par ci, quelques cigares par là… Le tout avec la french touch puisque Michael sortait coiffé d’un béret basque. Les Américains savent toujours caresser l’orgueil national de leurs hôtes.

Sa venue à l’Open McDonald’s avait mobilisé un millier de journalistes et 161 chaînes de télévision. Aux portes du POPB, certains revendeurs n’hésitaient pas à proposer des places au marché noir entre 1 000 et 2 000 francs. Les veinards qui avaient pris place dans l’enceinte furent béats d’admiration. Malgré une douleur à l’orteil, Michael Jordan revêtit son habit de Superman. » Son talent a irradié le parquet de Bercy, ses moindres mouvements étant salués par autant d’ovations », écrivit L’Équipe. Jordan scora 28 points (plus 7 rebonds et 6 passes) et c’était nécessaire pour que les Bulls repoussent le PSG Racing remonté comme un coucou suisse (89 à 82). » On a vraiment manqué de synchronisation. On s’est mis à faire des fautes stupides qui leur ont permis de revenir dans le match. J’ai commencé à être un peu inquiet. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un scénario pareil », reconnaîtra le Super Héros.

Un superbe hommage fut rendu un peu plus tard par Stéphane Risacher : « ma culture du basket américain, c’est Jordan, Point », nous disait-il. » J’ai joué contre le meilleur joueur de tous les temps, mon idole, une icône, un Dieu vivant. Il n’a pas forcé… Ce qui est extraordinaire avec ce mec, c’est qu’il peut mettre 60 points et que, peut-être, tu ne le toucheras pas une seule fois du match. J’ai joué contre des mecs forts dans ma vie, mais ça, ça n’a même pas de nom. Tu n’arrives pas à le toucher. Je le compare à une sorte de glue gélatineuse qui t’échappe toujours. Ce jour-là, vu qu’il n’y avait ni Pippen ni Rodman, la différence entre le PSG et les Bulls, c’était Michael Jordan. Sans lui, je pense qu’on aurait battu cette équipe des Bulls, certes pas à son meilleure niveau puisqu’ils étaient en préparation ».

1999, Après le père, le fils

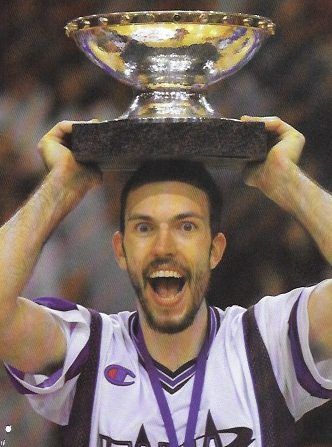

Son père, Dino, avait gagné l’or européen seize ans plus tôt, déjà sur le territoire français à Nantes. Andrea faisait toujours sa communion et avait vu la finale contre l’Espagne à la télé. C’est toujours contre l’Espagne que le fils a remporté à son tour le trophée alors que le père était manager général de la Squadra Azzura.

Un triomphe inattendu que l’Italie a dû pour beaucoup à son coach iconoclaste Boja Tanjevic qui avait choisi de ne pas utiliser de meneur spécifique. Le Bosniaque avait osé laisser à la maison la révélation européenne de l’année, Gianmarco Pozzecco, un joueur pittoresque, mais indiscipliné. C’est Meneghin, pourtant davantage un deuxième arrière voire un ailier, qui se chargea de la mène avec sa capacité à ne pas perdre les ballons et son abattage défensif. Épuisé par un tournoi stressant, le fiston ne fut pas très fringant offensivement en finale, mais fit encore profiter son équipe de son énergie communicative. » J’étais tellement fatigué mes jambes ne me portaient plus. Mais je me suis dit qu’il fallait tenir encore quarante minutes avant de partir en vacances », déclara-t-il.

L’après-match fut un véritable tourbillon avec douze joueurs chantant en chœur l’hymne national « Fratelli d’Italia » avec un cœur qui donna le frisson au public. Alessandro De Pol porta Andra Menaghin sur ses épaules et celui-ci poursuivit son show jusqu’en salle de presse où il simula un orgasme au micro. On n’est pas champion d’Europe tous les quatre matins, même dans la famille Meneghin.

2001, la foi des fans du Maccabi

Si le Maccabi avait joué au Ben Yehuda de Tel-Aviv, l’ambiance n’aurait pas été plus brûlante

C’était le temps de la scission entre la fédération internationale (HBA) et l’Union des Ligues Européennes (ULEB), ce qui aboutit à deux compétitions similaires dans la même saison. Dans l’une, la vraie, l’Euroleague, le Kinder Bologne d’Antoine Rigaudeau s’imposait au TAU Vitoria de Laurent Foirest. L’autre s’était affublé d’un nom, la Suproleague, qui pour un Français défiait les lois du marketing, mais nous intéressait au premier chef, car nos clubs avaient reçu l’ordre fédéral de s’y engager, et son Final Four fut organisé à Paris.

À dire vrai, le public français ne se sentit pas très concerné par l’événement. Bercy fut recouvert de jaune, la couleur fétiche du Maccabi Tel-Aviv. Il faut savoir que le Maccabi est LE club du peuple juif et que celui-ci se retrouve systématiquement derrière lui, peu importe l’endroit de la planète. L’année précédente, lors d’un match d’avant-saison à Toronto contre les Raptors, ce sont les paniers des Israéliens qui avaient été chaleureusement salués par le public canadien. Lorsque le Maccabi avait obtenu son premier titre européen en 1977, ce sont 200 000 fans qui étaient venus remercier les joueurs à leur descente d’avion alors que le pays comptait moins de sept millions d’habitants.

Pour ce Final Four à Paris, très exactement 5 914 supporters avaient fait le déplacement en charter. À ceux-ci il fallait ajouter ceux venus en avion ou en voiture de toute l’Europe et en métro des différents quartiers de la capitale. Tous en T-Shirt, avec des banderoles, des drapeaux avec l’étoile de David, des tubes en plastique que l’on frappe l’un contre l’autre pour faire du bruit et surtout une foi de David prêt à terrasser Goliath. Si le Maccabi avait joué au Ben Yehuda de Tel-Aviv, l’ambiance n’aurait pas été plus brûlante.

Le Maccabi a gagné, laminant en finale le Panathinaikos. Pour vivre les derniers instants du match, les plus ardents entourèrent le terrain, certains n’hésitant pas à grimper sur les panneaux publicitaires au risque de perdre l’équilibre. Au buzzer, ils envahirent le terrain et ce ne sont pas les injonctions en anglais et en hébreu qui les firent reculer. Ils ont chanté, ils ont dansé. On n’avait jamais vu ça.

https://www.dailymotion.com/video/xctn3

2002, le All-Star Game investit Bercy

« Ils ont des moyens que l’on n’a pas, ils sont plus professionnels que nous. Ils ont la capacité de remplir Bercy »

C’est Philippe Morin, lorsqu’il était le « Monsieur Basket » de chez Nike qui en a eu l’idée lumineuse : organiser le All-Star Game de la Ligue Nationale de Basket à Bercy avec les standards en vigueur en NBA. » Philippe estimait que le basket, après une période de flottement, allait repartir et que Nike se devait d’être présent à ce moment-là. Il a poussé Nike à investir, à créer une passerelle entre le basket de clubs, la fédération, et de l’autre le basket de rue », commentait au moment de la naissance du match des étoiles Nicolas Barthez, directeur du marketing associé de la marque au swoosh.

Le All Star Game existait en France depuis quinze ans et le concept avait fait mouche dans un premier temps en reprenant les recettes de base de la NBA (match Est contre Ouest jusqu’en 91 puis Français contre Etrangers, puis concours de dunks à partir de 96). La plupart des grandes villes du basket y avait été associées chacune à leur tour. Mais au fil des années une infernale routine avait castré l’événement, au point que lors de l’édition 2001 à Chalon il avait fallu se mettre à genoux pour que des joueurs de deuxième zone viennent compléter le plateau. L’intérêt même de ce rassemblement de prestige était en cause.

La ligue fit son autocritique. Elle décala une journée de championnat, prévu des suspensions et des amendes en cas de manquement au devoir, et concéda l’organisation pour un premier mandat de trois ans à Nike aidé par l’agence Sport Plus Conseil. « Ils ont des moyens que l’on n’a pas, ils sont plus professionnels que nous. Ils ont la capacité de remplir Bercy. Nike, ce sont les payeurs, nous, nous sommes les conseilleurs », déclara alors Pierre Seillant vice-président de la LNB.

Furent à l’affiche en plus du match de gala, un concours de dunks avec des membres de la Slam Nation, un concours de tirs à 3 points et même un match entre les All-Stars nés en 1982 contre ceux de 83. Pour l’anecdote, ce sont Julien Doreau et Tahirou Sani qui en furent les top-scoreurs et seuls Philippe Amagou, Alain Koffi, Ali Traoré et Hervé Touré ont réellement percé ensuite. Il s’avéra que c’est le décorum qui donnait aussitôt de l’ampleur à l’événement, qui en fit un spectacle majuscule. Il y avait le son, la lumière, le timing. Quatre écrans autour du panneau central — une première au POPB — faisaient la promo des sponsors. Des bornes de jeu Xbox étaient installées ans les coursives où l’on vendait des appareils photo jetables Konica aux couleurs du All-Star Game. George Eddy de Canal+ et Eddy Bernard de l’ASVEL faisaient chauffer la salle avec le concours du DJ Philippe Dorti un complice à Thierry Ardisson. Un spectateur tiré au sort eut la possibilité de gagner 200 000 euros en marquant un panier du milieu du terrain. Il échoua…

Benoît Georget du BCM Gravelines-Dunkerque écrivit son nom au palmarès du concours de tirs à 3 points, mais c’est la Slam Dunk Contest qui embrasa Bercy. C’est année-là Kadour Ziani (1,79 m) tenta en vain deux figures incroyables qu’il réusissait parfois à l’entraînement : un dunk en prenant appel sur la ligne des lancers et un double 360°soit un dunk après deux tours sur lui-même. C’est Steve Lobel qui décrocha finalement le gros lot. Ce vigile dans le civil sera le seul dunker à assurer un doublé, deux plus tard.

Douze milliers de spectateurs suivirent cette première édition au POPB : près de la moitié avait bénéficié d’invitations. Depuis, le show du All Star Game fait salle comble et il y a bien longtemps que la gratuité n’est plus de mise. Au fait, ce sont les étrangers qui gagnèrent en et le Palois Dragan Lukovski fut élu MVP. Mais est-ce vraiment important ?

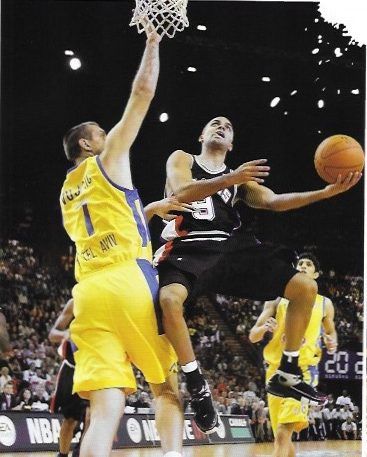

8 octobre 2006, la visite de TP

« Tony scored 27 points to help the San Antonio Spurs beat Maccabi Tel Aviv 97-84 Sunday in an exhibition game.” La dépêche d’agence fut aussi convenue, insipide, plate, que le match lui-même. Pourtant, c’était un rendez-vous spécial entre l’étoile des Spurs et son public français. » Nous n’avons pas d’excuses. Nous n’avons pas joué le jeu du Maccabi, pas de rythme », avoua Rodney Bufoed. Après un quart-temps et 17 points d’avance, les Spurs avaient fait la différence et le reste nous emmena au bord de l’ennui. Au cours de ce NBA Europe Live Tour, les Sixers s’étaient fait piéger à Barcelone et les Clippers s’écroulaient à Moscou. Les Spurs eux, avaient — bien — fait le job comme à Villeurbanne juste avant. » On a été compétitifs sur le terrain et dans les restaurants », s’amusait le coach Gregg Popovich. » On a bien mangé et bien bu, mais maintenant, il est temps qu’on rentre parce qu’on ne peut pas continuer comme ça ». Bref, passons aux choses sérieuses.

2005, 2006, 2007, 2008, Nancy, enfin !

« Quand on fait du sport, on s’expose aux déceptions, aux matches qu’on aurait aimé gagner »

2005 ? Il y a le retour — éphémère — de la télé publique et 800 000 téléspectateurs sur France 3. Il y a surtout Ricardo Greer qui serre les dents et force la cadence dans les instants décisifs. L’Alsace et Strasbourg rient, la Lorraine et Nancy pleurent, une première fois.

2006 ? C’est l’un des douze géants turcs, Huseyin Besok, qui se dresse face à au SLUC et qui en transe envoie tout valser. » C’est son côté méditerranéen, on va dire. Il a su se concentrer. Il a mis des paniers exceptionnels qui sont la marque des très grands joueurs », sourit Vincent Collet.

2007 ? À la 18e minute, le SLUC a 16 points d’avance (39-23) quand Dee Spencer retourne sur le banc avec 3 fautes au débit. Cette fois, c’est la bonne ? Non, la Chorale de Roanne hausse le ton, Marc Salyers est un chef de chœur exceptionnel, et Nancy est capot.

Trois finales, trois échecs, DeRon Hayes, Tarik Kirksay, Dan McClintock et Max Zianveni,, qui sont sortis par la petite porte les trois fois sont définitivement maudits.

En 2008, le SLUC a demandé des licences pour sept nouveaux joueurs et se retrouve de nouveau à Bercy et encore face à Roanne. Jeff Greer (29 points, 35 d’évaluation) et Philippe Amagou, déjà champions avec respectivement Strasbourg et Le Mans, montrent la voie. Cette fois pas de quartiers ; 84 – 53. Les supports lorrains pas rancuniers sont revenus en nombre (3 500) et savent cette fois quel bon goût a la victoire.

La séquence émotion se déroule dans la salle de presse. Les larmes tombent sur les joues de Jean-Luc Monschau « Quand on fait du sport, on s’expose aux déceptions, aux matches qu’on aurait aimé gagner », déclare-t-il. » Mon père m’a toujours appris que c’est dans la déception qu’on doit trouver les forces pour être plus fort la fois d’après. Alors quand la déception dure un peu, c’est compliqué à mettre en application, mais il ne faut jamais abdiquer ».

[armelse]

1997, Quand Lionel Jospin et Stéphane Risacher admirent Jordan

» J’ai joué contre le meilleur joueur de tous les temps, mon idole, une icône, un Dieu vivant. Il n’a pas forcé… »

Un plateau-repas sur les genoux, Lionel Jospin, Premier Ministre en exercice, vrai fan de basket comme Barack Obama, déjà présent pour le TPO en 1984, ne voulait pas manquer ça : Michael Jordan était à Paris. Et pas à la sauvette comme en 85 et en 90 pour assurer la promotion de son équipementier Nike, cette fois dans le cadre majestueux de Bercy et sous le maillot mythique — grâce à lui — des Chicago Bulls. Finalement, peu importe que Scottie Pippen (blessure) et Dennis Rodman (pneumonie) n’étaient pas en état de marche puisque His Airness s’offrait à ses fans…

Du moins sur le terrain, car ceux qui firent le pied de grue à la porte de son hôtel, L’intercontinental, en furent pour leurs frais. Pas d’autographe ni même un regard. Son passage sur le plateau de Canal+ fit un tabac, forcément. Le reste demeura de l’ordre du privé. Un tour au dîner officiel des délégations présentes au Buddha, de bonnes bouffes notamment chez L’Ami Louis, un alter au Barby et au Duplex, une petite montre par ci, quelques cigares par là… Le tout avec la french touch puisque Michael sortait coiffé d’un béret basque. Les Américains savent toujours caresser l’orgueil national de leurs hôtes.

Sa venue à l’Open McDonald’s avait mobilisé un millier de journalistes et 161 chaînes de télévision. Aux portes du POPB, certains revendeurs n’hésitaient pas à proposer des places au marché noir entre 1 000 et 2 000 francs. Les veinards qui avaient pris place dans l’enceinte furent béats d’admiration. Malgré une douleur à l’orteil, Michael Jordan revêtit son habit de Superman. » Son talent a irradié le parquet de Bercy, ses moindres mouvements étant salués par autant d’ovations », écrivit L’Équipe. Jordan scora 28 points (plus 7 rebonds et 6 passes) et c’était nécessaire pour que les Bulls repoussent le PSG Racing remonté comme un coucou suisse (89 à 82). » On a vraiment manqué de synchronisation. On s’est mis à faire des fautes stupides qui leur ont permis de revenir dans le match. J’ai commencé à être un peu inquiet. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un scénario pareil », reconnaîtra le Super Héros.

Un superbe hommage fut rendu un peu plus tard par Stéphane Risacher : « ma culture du basket américain, c’est Jordan, Point », nous disait-il.

[/arm_restrict_content]

[arm_restrict_content plan= »unregistered, » type= »show »][arm_setup id= »2″ hide_title= »true »][/arm_restrict_content]