Le père de Rudy Gobert, Rudy Bourgarel, rêva de NBA vingt-cinq ans avant que son fils ne signe aux Utah Jazz.

Un phénomène extraordinaire. En cette rentrée 1984, voici l’équipe espoirs du Stade Français Paris nantie de deux tours jumelles : le Blanc Eric Fleury (2,11 m pour 102 kg) et le Noir Rudy Bourgarel (2,13 m pour 104 kg). Dix-neuf ans tous les deux. Rudy Bourgarel est à l’état brut. Un corps formidable. Pour l’imaginer, il suffit d’observer son fils, son portrait craché, et se rappeler que nous sommes trente ans en arrière. Une mobilité, une détente tout aussi épatantes. Et… C’est tout. Rudy n’a que deux ans de basket derrière lui – c’est l’international Patrick Cham qui l’a fait venir de Guadeloupe -, et il saute souvent à contretemps, ne sait pas se positionner ni quoi faire de la balle. Il est gauche. « La première fois que j’ai vu Rudy, c’était en avril 84 », raconte à cette époque à Maxi-Basket le Yougoslave Bogdan Jovicic, qui l’avait eu sous ses ordres au Stade Français. « On allait au tournoi de Dieppe. La première image que j’ai eue de lui, c’était celle d’une biche. C’est Dragan Kicanovic (joueur majeur de l’équipe de Yougoslavie qui joua une saison au Stade Français) qui avait trouvé le surnom. Il était grand, il était timide ». Le championnat espoir est alors naissant, et la formation française vaut à peine une étoile. Le must, c’est d’aller en NCAA. Pas pour envisager de partir ensuite à la conquête de la NBA, qui est fermée à triple tour aux étrangers, simplement pour acquérir de solides fondamentaux. Jusque-là, trois Français ont obtenu la bourse nécessaire, l’international Jean-Claude Lefèbvre (2,18 m) à Gonzaga, à la fin des années cinquante, et plus anecdotiquement le Nantais Jean-Claude Bruzac (2,04 m) à Potsdam State, en Division III, et l’Antibois Alain Forestier, au Marist College.

Contacté par Villanova

Ils sont désormais une cinquantaine d’Européens à avoir pris pieds dans le saint des saints du basket universitaire, majoritairement des Anglais, des Néerlandais, proches de la culture américaine, des Yougoslaves, à l’aise partout, et nos deux Stadistes. Eric Fleury a transité par la Guilderland High School, avant de revenir en France, mais comme le Stade ne lui a pas fait confiance (trois minutes de présence en première division pour toute la saison 84-85), il est repartir aux Etats-Unis, au Siena College où il accomplira les quatre ans réglementaires. Contacté aussi par la prestigieuse université de Villanova, Rudy Bourgarel choisit le même point de chute que deux compatriotes, Alain Forestier donc, et l’internationale Paôline Ekambi. Le Marist College est une petite institution de 2 700 étudiants, située à Poughkeepsie, à deux heures de voiture de New York City. A l’échelle américaine, Maris ne représente rien ; son équipe de basket n’a d’ailleurs obtenu le statut de Division I (alors constituée de 290 équipes) qu’en 1981. En fait, à l’origine de ce flux, il y a un coach américain, Mike Perry, qui vient d’entraîner brièvement le Stade Français et qui s’est vu offrir le poste de head coach à Marist. Perry ne passera jamais aux travaux pratiques. L’université annule son contrat suite à des violations dans les règles strictes de recrutement. Et pour se venger, Perry dénonce son ancienne université auprès de la NCAA, si bien que Rudy Bourgarel se voit sanctionner de quatre matches de suspension pour faute bénigne : avoir passé des coups de fils à sa mère dans le bureau de l’assistant-coach, Bogdan Jovocic.

Avec le futur n°2 de la draft 1988

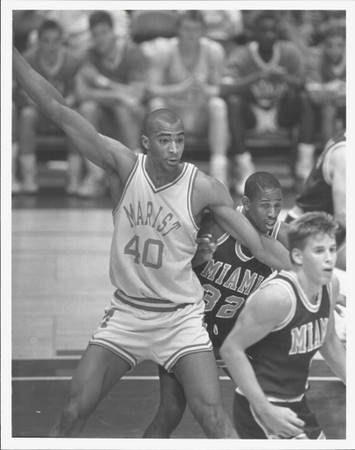

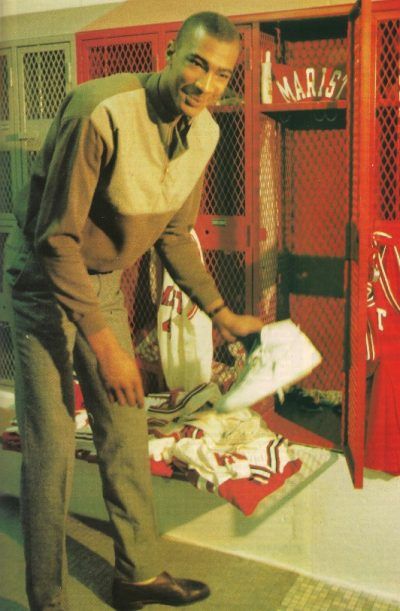

[arm_restrict_content plan= »registered, » type= »show »] Rudy Bourgarel découvre ô combien une université américaine est mieux organisée qu’un club français de première division aux structures rudimentaires. L’Antillais intègre un jeu intérieur où ont pris place le Yougoslave Miroslav Pecarski (2,11 m), qui fera ensuite une bonne carrière professionnelle, passant notamment par Cholet, et surtout le Néerlandais Rik Smits (2,24 m), le futur deuxième choix de la draft de 1988, qui va mettre le Marist College sur la carte des Etats-Unis. « L’an passé, je m’entraînais deux fois par jour avec le Stade. Le matin avec les espoirs et le soir avec l’équipe une. Mais c’étaient des entraînements collectifs », explique alors Rudy. « Ici, au début, le coach m’a longtemps observé, a noté toutes mes caractéristiques. Et puis après, Bogdan (Jovicic) et l’autre assistant, ont organisé des séances pour les pivots. On travaille à trois, Smits, Pecarski et moi. La différence à ce niveau, c’est que je bosse non seulement les fondamentaux, mais surtout j’apprends à les utiliser dans le jeu ». Au Maris College, Rudy prend rapidement du muscle et se montre enchanté de ses progrès. « Si j’étais resté au Stade Français, je jouerais peut-être un petit peu, mais je serais un joueur très moyen et certainement pas à ce niveau-là », dit-il. « Ici, c’est un esprit qui existe et qui ne peut que te faire progresser. On vit pour le basket et tout est fait pour ça. On apprend alors très vite, surtout que le niveau collectif technique est plus fort qu’en France et que le rythme des entraînements est plus important ». Bogdan Jovicic, qui a passé précédemment sept ans en France, parle quatre langues, et est devenu le seul Européen assistant-coach de toute la NCAA (!). Il explique : « on a tout recommencé à zéro notamment les mouvements vers le panier. Il est évident qu’on n’avait pas travaillé avec lui au Stade. Mais a pris du muscle, s’est amélioré de 90% en défense et il saute encore plus haut. Son potentiel physique est énorme, même plus important que celui de Smits et Pecarski. Techniquement, il a encore du retard sur eux, mais lui il a vitesse, rapidité, force pure, détente. Si Rudy a la patience de rester ici et de travailler encore, il sera assez haut d’ici trois ans dans la draft de la NBA… ». Alain Forestier ajoute, comparant le Guadeloupéen à l’espoir italien Marco Baldi : « d’ici deux ans, Rudy sera plus fort. Ici, tout le monde dit qu’il a le potentiel d’un joueur de la NBA… »

L’appel de l’armée

« NBA ». Les trois lettres magiques sont lâchées. C’est une époque où, sinon Jean-Claude Lefèbvre – mais personne ne s’en souvient ! – aucun Français n’a jamais été drafté par une franchise. L’islandais Petur Gudmundsson, qui est passé lui aussi par une université, est le premier « vrai » Européen à avoir goûté à la ligue américaine. Le Bulgare Georgi Glouchkov le suit en 1985. Hervé Dubuisson, star des Bleus, vient de se faire recaler sans ménagements de la summer league des Nets. La NBA est une galaxie lointaine, que Canal+ explore enfin pour une poignée de privilégiés. Rudy est toujours trop raide, mécanique, emprunté, mais il a appris à se retourner, à shooter, à défendre sans systématiquement commettre une faute. Et surtout son énorme potentiel athlétique a de quoi faire tourner les têtes. Il réalise six contres face à Cleveland State – une équipe classée au 17e rang national -… en dix minutes de jeu ! « Il est extrêmement puissant. Dans un an, il sera OK pour jouer au plus haut niveau », prédit Dave Magarity, le coach de Marist, après son année sophomore. De fait, en junior, Rudy entre dans le cinq majeur et triple ses stats, passant à 10,5 points et 6,8 rebonds, plus 40 contres en 27 matches. Il est utilisé comme 5 et c’est Rik Smits qui se décale en 4. Certains scouts n’hésitent pas à le comparer à Akeem Olajuwon, le Nigérian qui a fait une entrée fracassante en NBA, et d’autres à Nate Thurmond, un pivot sculptural des années 60-70. Visiblement très exagéré. Mais les prévisionnistes de la draft 1989 évoquent son nom au premier tour, au même titre que le Yougoslave Vlade Divac, Gary Leonard de Missouri et Mitch McMullen de San Diego State. Pourquoi ne pas les croire ?

12e homme en équipe de France

C’est à ce moment-là que tout s’effondre. Rudy Bourgarel est appelé en France pour effectuer son service militaire. Pas de quatrième année universitaire, même si finalement, il en est dispensé ! Au printemps 1988, il est invité à porter le maillot de l’équipe de France, pour une série de matches amicaux et ensuite au tournoi pré-olympiques de Rotterdam. L’enthousiasme est douché. Il paraît absent, dénué de motivation et de coordination, à peine capable de faire un double-pas lors de l’échauffement, complètement paumé. Il ne joue que 40 minutes en 9 matches et tourne à 2,2 points en moyenne. Il est un 12e homme sans relief d’une équipe de France qui se classe piteusement huitième. « C’est pour ça que l’an dernier, j’avais vraiment l’impression de perdre mon temps en France », avoue-t-il quelques mois plus tard. « Parce que j’étais là contre mon gré. Parce qu’en fait, on ne le savait sans doute pas, mais j’étais libéré par l’armée, dispensé quoi, mais des gens ici, dont je ne dirai pas le nom, ont agi pour me retenir à Paris. Alors, oui, avec tout ça, j’avais la tête aux États-Unis. » L’Antillais ne s’en remettra jamais. Les registres du basket français font état de 50 matches en deux saisons au Racing Paris, puis de 3 autres, en 1990-91, à Saint-Quentin. Le lieu de naissance de son fils, Rudy, un an plus tard. On le revoit un match à Toulouse (7 points et 8 rebonds en 25 minutes) mais sa licence lui est aussitôt retirée pour un problème administratif. The end. Il disparaît. Englouti. Les rêves de NBA se sont transformés en cauchemar.

[armelse][arm_setup id= »2″ hide_title= »true »][/arm_restrict_content]

Article paru dans BasketHebdo en 2014.

Photos: Marist College et Maxi-Basket