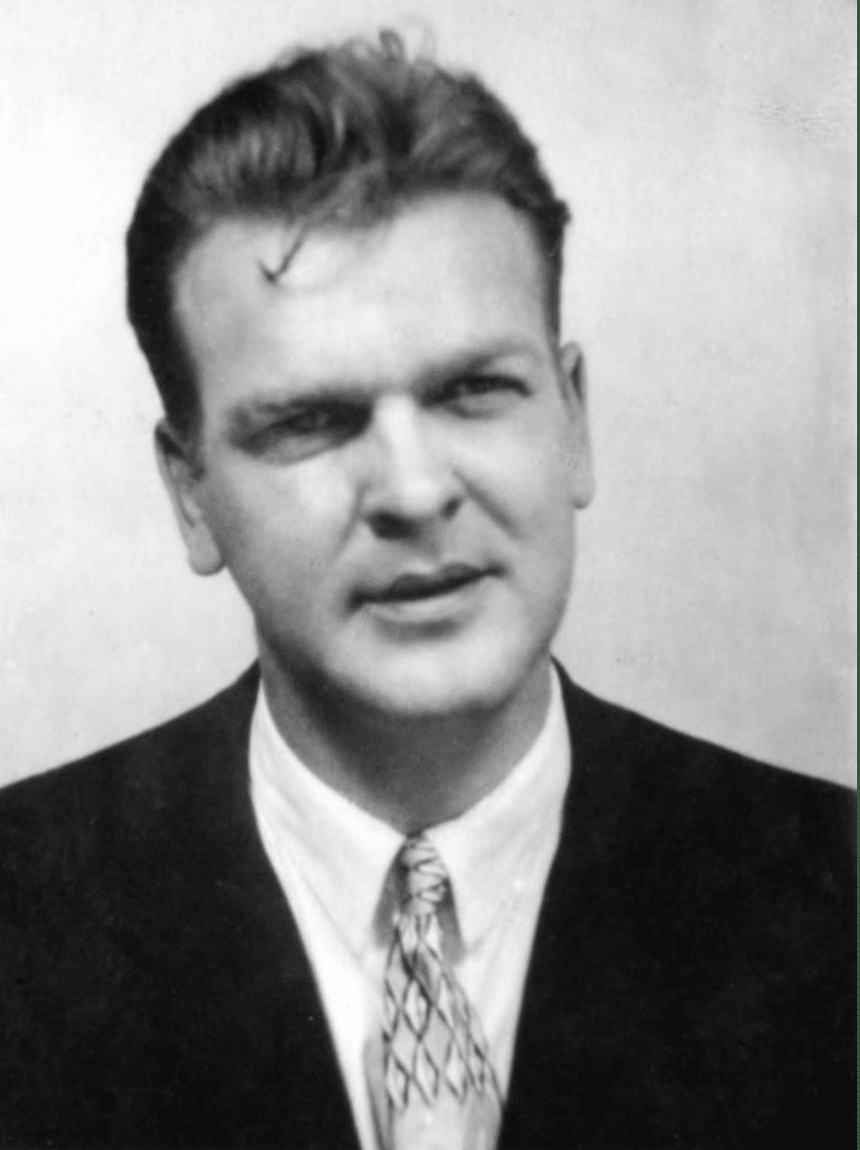

Michael Ruzgis a connu une destinée incroyable. Américain d’origine lituanienne, il a été champion d’Europe en 1939 et en avec la Lituanie et fut élu MVP de la compétition. Après la Seconde Guerre mondiale, il fut sinon le premier du moins l’un des premiers joueurs américains du championnat de France, puis entraîneur de l’équipe de France, le seul étranger à ce poste, révolutionnant par ses méthodes la technique et la tactique alors très primaires, puis celui de l’équipe d’Espagne. Il eut plusieurs enfants, en Lituanie et en France, et un jour s’échappa sans jamais revenir…

L’enquête est en quatre parties. La première partie est ICI, la deuxième ICI, la troisième ICI, et la quatrième ICI.

[arm_restrict_content plan= »registered, » type= »show »]

Michel Maloigne, 72 ans, est médecin à Zurich. Il est l’un des cinq enfants de Michael Ruzgis. Sa femme Bettina s’était inscrite sur un forum américano-lituanien dans l’espoir de recueillir des informations sur la vie de son beau-père à son retour aux Etats-Unis. Elle avait laissé des coordonnées et c’est ainsi que nous avons pu contacter son mari.

Quelles sont vos nationalités ?

J’ai le passeport suisse, je suis citoyen de Zurich par décision du conseil de la ville, et j’ai aussi le passeport français que l’on m’a donné par décret à ma demande en reconnaissance des services que mes ancêtres ont rendu au pays. Mon grand-père maternel est décédé par suites des complications d’une grave maladie pulmonaire contractée à la bataille de Verdun où les troupes allemandes avaient employé un gaz mortel.

Votre mère était donc française ?

Oui, mais mes parents n’étaient pas mariés. C’est pour ça que je porte le nom de ma mère, Maloigne. Mais lorsque j’étais enfant, jusqu’à l’âge de 10 ans, dans tous mes papiers, les documents de l’école, il était écrit Ruzgis. Mais pour des motifs politiques, on a décidé qu’il fallait changer de nom parce que c’était dangereux. J’aurais pu aller en France mais j’ai décidé de rester en Espagne quand j’étais adolescent car c’était pour moi un pays plus intéressant du point de vue de la sociologie et la politique, comme de vivre Mai 68 sous Franco. Une partie de la population haïssait les communistes alors que ma mère était une farouche Républicaine. Vous imaginez l’opposition en Espagne, ce n’était pas confortable. Je me suis marié à Zurich, j’ai trois enfants qui ont 40, 43 et 44 ans. Avec mon travail, j’étais très occupé. Il y avait des gens en France qui avaient des souvenirs sur mon père que l’on aurait pu récupérer mais, malheureusement, on a négligé ça. Mais avec internet, on arrive à récupérer des morceaux ici et là et à organiser un texte cohérent.

Vous n’avez pas également la nationalité américaine comme votre père ?

J’ai été Monégasque pendant quelques années mais à partir d’un moment, il m’est apparu plus intéressant d’obtenir la nationalité française à cause de la reconnaissance de mes diplômes et de mes travaux. Tout ça est un peu compliqué ! Comme j’avais porté le nom de mon père, Ruzgis, le consulat américain m’avait proposé d’avoir le passeport américain et là on aurait pu partir aux Etats-Unis. Mais, on était dans les années 60, et on m’a dit : « on a un problème avec vous, si vous rentrez aux Etats-Unis, la première chose que l’on va faire, c’est de vous envoyer en Corée car vous aurez l’âge de faire le service militaire, et si c’est fini, vous allez au Vietnam. Et si vous n’acceptez pas, on va vous considérer comme déserteur. » Les Américains ne font pas de concessions, ils sont très stricts. Donc, je n’avais aucun avantage à devenir américain, et mon plan de vie était de m’installer en Suisse.

Vous vous sentez tout de même quelque part américain et lituanien ?

Il y a plutôt une sorte de curiosité. Ma culture, ma vision du monde, elle vient de mon père qui était cosmopolite. Il parlait l’anglais, le lituanien, le russe, le français assez bien, il écrivait très bien l’espagnol. Alors que ma mère m’a donné une culture française héritée directement des Lumières, car elle était fanatique de ça. Enfants, on lisait Rousseau et Voltaire alors que c’était des livres qui étaient interdits en Espagne, comme une grande partie de la littérature française, par exemple Victor Hugo. J’ai vécu sous le régime de Franco avec cette interdiction. La culture franquiste était très ambigüe car d’un côté très religieuse et fanatique, un fascisme originel, pas du nazisme. En Espagne, il n’y a jamais eu de camps de concentration et on a plutôt aidé les juifs à fuir aux Etats-Unis à travers le Portugal. Le fascisme viscéral espagnol vient de leur opposition aux communistes russes qui voulaient envahir l’Espagne pour prendre l’Europe en tenaille. Comme ma mère était vraiment de gauche et républicaine, c’était difficile car on n’avait pas le droit de parler des Lumières et de la République en public. Sinon, trois minutes après, la police politique arrivait. Ce sont des souvenirs que j’ai toujours cherché à refouler mais ils restaient dans ma conscience d’une façon assez pénible.

« Il y avait des Lituaniens, des Polonais qui venaient à la maison, avec qui mon père parlait russe, et ces militaires se demandaient pourquoi ces gens-là venaient dans leurs installations militaires. A partir de là, on a commencé à avoir des problèmes »

Votre père a emmené la famille de Madrid à El Ferrol. Pourquoi ?

Nous étions en 1949-50 à Madrid et nous habitions dans le centre de la ville, près du Prado. C’était une vie assez confortable et on connaissait beaucoup de gens. Il y avait des cafés où des artistes, comme l’écrivain Ernest Hemingway, des musiciens, se retrouvaient avec des Américains. Je me rappelle que dans le café où nous allions après le travail, il y avait par exemple Ava Gardner (NDLR : actrice américaine surnommée « La plus belle femme du monde »). Tout d’un coup, on a dû partir pour le nord de l’Espagne. Ma mère était horrifiée bien que cette région, la Galicie, est très semblable à la Bretagne. Dans les années 50, c’était une région très reculée, isolée, qui était en dehors des voies de communication, et aussi pauvre avec très peu d’industrie, avec une culture très différente du reste de l’Espagne. Comme en Bretagne, la culture de Galicie est d’origine celte. Alors, ma mère devait quitter les environs du Prado pour aller dans cette région. On pensait que ça serait provisoire, une année ou deux. On ne comprenait pas exactement pourquoi on faisait ça puisque mon père abandonnait son poste de sélectionneur national pour aller entraîner un groupe de joueurs sans expérience, complètement amateurs, au 3e degré. Il y avait un chantier naval, immense, une vraie forteresse avec des murs de 5 mètres de hauteur de plusieurs kilomètres. A chaque check point, on nous fouillait de haut en bas pour voir s’il n’y avait pas d’armes. Il y avait la police partout, il y avait toute la réserve militaire et c’était le centre stratégique du franquisme. C’était la ville natale de Franco. Pourquoi on a envoyé mon père travailler là ? Peut-être tout simplement parce que les Américains avaient un intérêt à avoir une connexion avec ce port qui pouvait convenir pour installer des bases militaires avec des missiles que l’on appelait intercontinentaux. C’était des missiles atomiques destinés à la Russie. Un problème s’est révélé plus tard : les gens qui ont envoyé mon père là venaient à la maison. Je m’en rappelle. C’était des diplomates américains qui, à Madrid, parlaient en secret avec mon père. On m’envoyait toujours dehors ! A la suite d’une réunion, mon père m’a dit : « nous allons partir au nord de l’Espagne, c’est très beau, il y a la mer, tu pourras te baigner ». A Madrid, il faisait toujours très chaud alors moi, j’étais très content. Après, on m’a expliqué que les Américains avaient intérêt à entrer en contact avec les officiers du port pour qu’ils voient l’intérêt d’admettre les Américains. Les Américains pourraient comme cela s’installer et établir une base navale et comme ça l’Espagne pourrait profiter de sa technologie. Pour les militaires espagnols, c’était idéal. Ce qu’il faut savoir c’est que la tradition militaire en Espagne est de gauche. Les militaires se sont soulevés contre Napoléon, c’était des indépendantistes. C’est pourquoi Franco, qui était d’extrême droite, se méfiait énormément de ces militaires. Lorsqu’il a commencé la guerre civile, il l’a fait avec des troupes arabes. L’Espagne avait alors une partie du Maroc comme colonie. Ce sont ces Arabes qui sont restés toute sa vie dans sa garde personnelle. On est allé là et après une année ou deux, l’équipe de basket était formée, mon père réussissait tout ce qu’il entreprenait. Je participais aux entraînements, je me déplaçais régulièrement avec l’autobus, j’ai conservé beaucoup de souvenirs d’exercices qu’il fallait faire, de solutions tactiques. J’ai moi-même joué au basket jusqu’à l’âge de 14 ans à l’école, et plus tard à l’université. J’étais un très mauvais joueur ! Je jouais disons par fidélité à la mémoire de mon père. J’ai renoncé parce que j’avais d’autres intérêts.

Avec son 1,88m, il était très grand pour l’époque. Et vous ?

A 72 ans, j’ai rétréci pas mal mais je faisais 1,85m. Donc, à El Ferrol, mon père a fondé une équipe appelée Bazan. Il y avait une situation très complexe. Les officiers étaient très aimables, ma mère leur donnait des leçons de français. A l’époque, c’était des gens de culture, qui pratiquaient la musique, qui jouaient du piano. Mais, il y avait des groupes militaires, qui pour afficher leur fidélité à Franco, critiquaient ceux qui étaient plus ouverts, et qui étaient orientés vers l’Europe et l’Amérique. Mon père parlait russe, il y avait des Lituaniens, des Polonais qui venaient à la maison, avec qui mon père parlait russe, et ces militaires se demandaient pourquoi ces gens-là venaient dans leurs installations militaires. A partir de là, on a commencé à avoir des problèmes. C’est ce qui a motivé le fait que mon père a dû partir, pour des raisons de sécurité.

Avez-vous des souvenirs de basket de cette époque ?

Souvent, je l’accompagnais aux entraînements. Il a commencé à travailler à Madrid avec la sélection nationale et on côtoyait des gens qui étaient responsables au football comme Raimundo Saporta (NDLR : président de la section basket du Real Madrid puis de la FIBA, qui a eu également un rôle important dans la section foot du Real), que nous allions visiter souvent. C’est lui qui a eu l’idée d’ouvrir le basket espagnol vers les pays de l’Est. Il avait invité des Russes, ce qui était très mal vu en Espagne à cause de l’aide que les communistes ont apporté aux partis politiques de gauche durant la guerre civile. A l’époque, j’étais enfant et c’était des discussions d’adultes. J’écoutais en attendant que ça se finisse (rires).

Vous avez assisté à ses matches ?

Presque tous. C’était comme aujourd’hui, on échangeait de petits drapeaux du club et on me les donnait toujours. C’était la fierté de mon père qui me présentait à l’équipe. Lorsqu’on allait à Valladolid, ou d’autres villes, on avait un car et comme il n’y avait pas d’autoroutes, on traversait les montagnes avec des cols. Comme c’était assez dangereux, toute l’équipe devait descendre, avançait à pied, et le car, qui avait réussi à faire le tour, nous récupérait ensuite.

« Je me souviens d’un Espagne-France et pendant l’hymne national, tous les spectateurs faisaient le salut fasciste. Mon père était le seul qui ne faisait pas ça »

Votre mère est allée en Argentine avec votre père au championnat du Monde en 1950 ?

Elle m’a raconté plusieurs fois que c’était quelque chose d’horrible. Ils sont allés avec l’équipe de France dans le même avion. C’était un voyage très long avec escale en Afrique, etc. C’était des avions à hélices et ça s’agitait tout le temps. Ils devaient jouer le lendemain de leur arrivée mais ils étaient tous complètement anéantis du fait qu’ils avaient vomi pendant tout le voyage. Ils avaient fait une partie du voyage dans les couloirs de l’avion. Une partie des joueurs ne pouvaient pas descendre de l’avion et ils ont dû appeler une ambulance. Ils ont donc joué le lendemain et ils ont perdu évidemment presque tous les matches. Les autres équipes étaient arrivées plus tôt, ils avaient pu récupérer. Les critiques que j’ai pu lire dans les journaux espagnols n’ont jamais tenu compte du fait que c’était le voyage qui avait provoqué la catastrophe. Ils ont tous dit que mon père était responsable, qu’il avait raté sa stratégie, des critiques très négatives qui persistent encore. Ces critiques négatives ont contribué au fait qu’il est parti. En Espagne, il avait beaucoup d’ennemis. Parmi les journalistes, il y avait des gens de droite et ceux de gauche. Et comme dans tous les pays totalitaires, le gouvernement récupérait les résultats sportifs. Le ministère des sports était plutôt une préparation à l’esprit nationaliste. Le sport était encadré très strictement par des nationalistes et des fascistes. Je me souviens d’un Espagne-France et pendant l’hymne national, tous les spectateurs faisaient le salut fasciste. Mon père était le seul qui ne faisait pas ça. Les Espagnols ne lui en voulaient pas. Ce n’était pas des fanatiques, ils sont ouverts, et c’est pourquoi j’avais même envie un moment d’y rester.

Quel héritage avez-vous de votre père ?

Mon père considérait le basket comme une valeur morale. C’est-à-dire qu’il avait une conception humaniste du sport et c’est quelque chose que j’ai essayé d’appliquer plus tard dans mon travail et mes recherches. Son enseignement m’est toujours resté et aussi, le temps où il a été en Espagne, les gens qu’il a connu parlaient aussi dans ce sens-là. Il avait par exemple des amis américains à Madrid, qui avaient des rapports avec le sport, le consulat, des militaires, et aussi des gens de la culture. On avait des rapports très étroits avec un joueur qui s’appelait Kucharski (NDLR : Eduardo Kucharski fut notamment joueur au FC Barcelone, puis entraîneur de l’équipe d’Espagne, de la Virtus Bologne, de la Joventud Badalona et du FC Barcelone, le tout entre 1959 à 1979). Sa femme était pianiste et on allait au concert. Mon père avait une grande culture humaniste et c’est la chose principale qu’il m’a transmise. Et j’ai l’impression que dans le sport, on néglige parfois un peu ça. Pour nous, le sport n’était pas seulement une activité pour gagner de l’argent mais aussi un exemple de vie.

« Mon père et ma mère ont réussi à m’inculquer un sentiment d’espoir. Ils m’ont dit qu’il fallait avancer dans la vie en évitant le ressentiment et la haine »

Que saviez-vous de votre demi-sœur en Lituanie ?

C’est évoqué dans le texte de Kazlauskas (NDLR : le journaliste lituanien auteur d’une enquête sur Michael Ruzgis) mais je ne connaissais pas du tout son existence. Dans notre famille, il y a une structure qui est très complexe et c’est difficile pour moi d’en parler car il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de situations compliquées qui ont aussi motivé le départ de mon père. C’est pour cela que j’ai longtemps refusé d’en parler car son départ a été mal interprété à l’époque en Espagne. Il y avait des raisons politiques que je ne voulais pas révéler pour ne pas compromettre des gens. J’étais étranger en Espagne, c’était l’époque de Franco. On m’a proposé plusieurs fois la nationalité mais j’ai toujours refusé car à j’avais le projet de m’installer en Suisse car j’y avais beaucoup d’amis qui m’ont proposé de travailler ici.

Votre père ne vous a donc jamais parlé de sa famille en Lituanie ?

J’avais donc 8-9 ans et je ne savais pas qu’il avait une famille en Lituanie. Et même si j’avais su, je crois que je n’aurais pas osé lui demander. A l’époque, notre éducation faisait que l’on ne parlait pas. C’est donc Kazlauskas qui nous a éclairé un peu à ce sujet. On voit bien à la lecture de son texte qu’il y a eu l’invasion de la Lituanie, des pays baltes en général, par la Russie. Mon père a hérité d’un grand ressentiment vis-à-vis des Russes. Lorsqu’on citait le nom des Russes à nos amis polonais, c’est comme pour les Français quand on leur parlait des Allemands. Pendant des années, il a été difficile de se libérer de ces problèmes. Aussi, mes connaissances sur ma famille en Lituanie se limitent pratiquement à ce que Kazlauskas nous a révélés. Mais je sais que ma mère était au courant. A la maison, il y avait des petits souvenirs de la Lituanie. Mon père avait rapporté des cendriers métalliques ou des bijoux en ambre. C’était la pierre magique en Lituanie. Mais pour moi c’était resté assez flou, mystérieux, et tout ça a fini par se dissoudre dans l’oubli.

Lorsque vous avez lu l’article du journaliste lituanien, ça vous a choqué, ça vous a rendu triste ?

(Silence) Je dois faire un effort pour ne pas pleurer… ça s’ajoute à beaucoup de choses que ma mère m’a raconté sur l’occupation allemande. Dans ma famille, il y a eu des déportations… ce que les Russes ont fait en Lituanie, c’est ce que les Allemands ont fait en France. C’est aussi ce qui est arrivé à des amis que j’avais en Espagne du temps de Franco : ils sont partis au Maroc et ils ne sont jamais revenus.

Ce qui fait que votre histoire est extraordinaire au milieu du nazisme, du communisme et du franquisme ?

Malgré cela, mon père et ma mère ont réussi à m’inculquer un sentiment d’espoir. Ils m’ont dit qu’il fallait avancer dans la vie en évitant le ressentiment et la haine. Dans ma profession, je suis arrivé à dépasser tous ces drames. Même si j’habite en Suisse, une grande partie de ma culture est française que mon père admirait beaucoup. J’ai aussi hérité de ma mère cette admiration pour la France, son Histoire, son peuple, sa façon de réagir aux catastrophes de l’Histoire, pour avoir toujours confiance dans la nature humaine.

Votre mère est-elle restée en Espagne après le départ de votre père ?

Lorsque je suis parti d’Espagne, j’avais préparé pour elle un appartement et des possibilités à Paris. On y avait gardé beaucoup d’amis, surtout dans le milieu artistique. Mais ma sœur Ana, la plus petite, c’était mariée en Espagne et ma mère a préféré demeurer avec elle, à Saint-Jacques de Compostelle. C’était à la campagne, avec un grand jardin, un havre de paix. Elle est décédée en Espagne, il y a dix ans, à presque 90 ans. Mon frère Felipe habite Segovia, près de Madrid. Ma sœur Nathalia était partie dans les années 60 pour l’Italie, et elle habite Rome. Et moi à Zurich. Toute la famille s’est éparpillée.

« Je me suis dit que s’il n’a jamais cherché à nous contacter, c’est qu’il a refait sa vie aux Etats-Unis ou peut-être qu’il est rentré en Lituanie »

Lorsque vous étiez adulte, à la fin des années 60, dans les années 70, vous n’avez pas eu envie de partir à la recherche de votre père à Chicago ?

On a échangé énormément de lettres avec mes oncles, ses frères, mais personne ne savait où il était. Disparu. J’ai un peu regretté, j’aurais dû chercher des pistes, mais comme je travaillais, ma perspective était assez limitée. Et puis, nous, on était toujours à la même adresse, il aurait pu nous recontacter, nous retrouver s’il le voulait. Je me suis dit que s’il n’a jamais cherché à nous contacter, c’est qu’il a refait sa vie aux Etats-Unis ou peut-être qu’il est rentré en Lituanie. A l’époque, internet n’existait pas… Ma sœur Nathalia a aussi disparu. Pendant très longtemps, elle n’a pas dit où elle était partie. Elle s’est dit que toute cette histoire était trop triste, qu’il y avait trop de tragédies, et qu’elle allait recommencer une nouvelle vie. Ce n’est qu’au début où on a eu internet qu’à travers les consulats, je l’ai retrouvée. En France, il y a un service de recherche dans l’intérêt des familles. Vous donnez votre adresse et ils font des recherches, et on demande à la personne recherchée si elle est d’accord de communiquer son adresse. Si elle avait refusé, j’aurais pu échouer. Mais elle a accepté de me recevoir et à partir de ce moment-là, on s’est vus. Pour retrouver mon père, il aurait aussi fallu un peu d’initiative de sa part. En Espagne, c’était facile de nous trouver. Des Maloigne, il n’y a en a pas beaucoup en Espagne et on était dans l’annuaire téléphonique.

Vous êtes allé dans sa ville d’origine, Chicago ?

J’y suis allé pour faire des recherches, il y a quelques années. Je suis allé fouiller dans les archives des journaux mais on n’a rien trouvé sur lui. C’était frustrant. Je suis allé aussi aux adresses où il avait habité, et aussi de sa sœur, de sa famille, mais je n’ai trouvé personne. J’ai demandé aussi l’aide du consulat et des institutions officielles, des organismes militaires puisqu’il était inscrit dans l’armée. Silence partout. A l’époque, il n’y avait ni les ordinateurs, ni internet. Tout passait par des journaux, des fiches, il fallait fouiller. Vous voyez des rayons d’étagères sur des kilomètres, c’est décourageant. J’ai fini par abandonner en me disant que tout ça était un peu utopique.

Depuis, avez-vous appris des choses sur la vie de votre père aux Etats-Unis ?

Absolument rien ! Comme je l’ai dit, j’ai fait des recherches dans les journaux, auprès de la police, au consulat, et même dans un centre militaire. On m’a simplement donné un papier où il était enregistré en faisant partie de ces corps militaires, on m’a donné une copie du fait qu’il était parti de l’armée, comme il avait trouvé un contrat à Paris comme entraîneur.

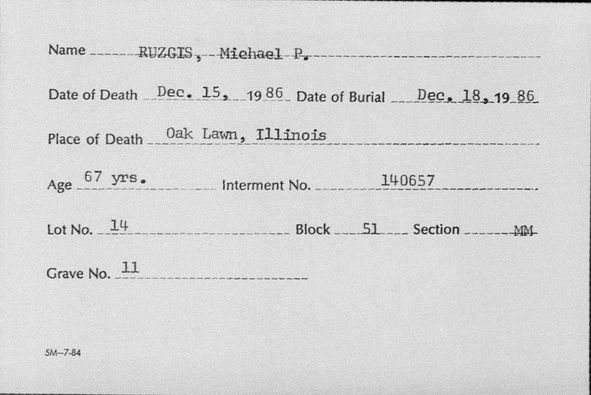

Quand avez-vous appris son décès ?

Mes oncles pensaient qu’il était réfugié quelque part et qu’il avait commencé une nouvelle vie. Et finalement, c’est en faisant des recherches dans le registre civil -comme j’ai des rapports directs avec certains hôpitaux-, que j’ai pu me procurer des entrées en urgence et des actes de décès. J’ai vu alors qu’il avait été reçu dans un hôpital aux Etats-Unis et qu’il était décédé quelques jours après dans cet hôpital, et j’ai su le lieu où il était enterré.

. . .

Michel Maloigne a souhaité coucher par écrit les raisons qui ont amené son père à quitter l’Espagne, sa famille, pour retourner aux Etats-Unis.

« Ruzgis se trouve avec plusieurs fronts à gérer simultanément : notre futur, sa vocation sportive, sa responsabilité envers la politique américaine et les services de renseignement, ma mère. Il avait donc trois raisons qui, combinées, ont contribué à son départ. Premièrement, une inquiétude croissante à son égard qui se développait à l’Arsenal : des gens qui voyaient mal sa présence, d’autres qui la considéraient comme une chance et qui pensaient que si les États- Unis arrivaient à signer un accord avec l’Espagne pour une base militaire, cela ne pouvait que profiter à l’industrie et à la coopération militaire. Deuxièmement, il y avait la situation familiale avec son propre passé avant sa venue avec les troupes américaines. Je me souviens que me mère évoquait rarement la « famille de la Lituanie ». Elle n’avait jamais réussi à accepter leur situation ambiguë mais ils ne nous ont pas éclairé sur ce point. Troisièmement, la grande déception de ma mère se voyant réduite à habiter dans un pays arriéré et qu’elle disait « sauvage » habité par des « ignorants qui croient aux sorcières » encore au XIXème siècle (…) L’échec définitif pour les USA de se voir attribuer le port du Ferrol est la cause directe du départ de Michael Ruzgis pour l’Amérique. Les autorités américaines ainsi que les militaires et politiques espagnols intéressés à voir El Ferrol se convertir en port de la OTAN s’attendaient une plus grande implication de Ruzgis dans l’affaire. On prétendait qu’il parlait trop de sport et plus encore d’intelligence et philosophie. Il était temps qu’il rentre… » ★

x

[armelse]

Michel Maloigne, 72 ans, est médecin à Zurich. Il est l’un des cinq enfants de Michael Ruzgis. Sa femme Bettina s’était inscrite sur un forum américano-lituanien dans l’espoir de recueillir des informations sur la vie de son beau-père à son retour aux Etats-Unis. Elle avait laissé des coordonnées et c’est ainsi que nous avons pu contacter son mari.

Quelles sont vos nationalités ?

J’ai le passeport suisse, je suis citoyen de Zurich par décision du conseil de la ville, et j’ai aussi le passeport français que l’on m’a donné par décret à ma demande en reconnaissance des services que mes ancêtres ont rendu au pays. Mon grand-père maternel est décédé par suites des complications d’une grave maladie pulmonaire contractée à la bataille de Verdun où les troupes allemandes avaient employé un gaz mortel.

Votre mère était donc française ?

Oui, mais mes parents n’étaient pas mariés. C’est pour ça que je porte le nom de ma mère, Maloigne. Mais lorsque j’étais enfant, jusqu’à l’âge de 10 ans, dans tous mes papiers, les documents de l’école, il était écrit Ruzgis. Mais pour des motifs politiques, on a décidé qu’il fallait changer de nom parce que c’était dangereux. J’aurais pu aller en France mais j’ai décidé de rester en Espagne quand j’étais adolescent car c’était pour moi un pays plus intéressant du point de vue de la sociologie et la politique, comme de vivre Mai 68 sous Franco. Une partie de la population haïssait les communistes alors que ma mère était une farouche Républicaine. Vous imaginez l’opposition en Espagne, ce n’était pas confortable. Je me suis marié à Zurich, j’ai trois enfants qui ont 40, 43 et 44 ans. Avec mon travail, j’étais très occupé. Il y avait des gens en France qui avaient des souvenirs sur mon père que l’on aurait pu récupérer mais, malheureusement, on a négligé ça. Mais avec internet, on arrive à récupérer des morceaux ici et là et à organiser un texte cohérent.

Vous n’avez pas également la nationalité américaine comme votre père ?

J’ai été Monégasque pendant quelques années mais à partir d’un moment, il m’est apparu plus intéressant d’obtenir la nationalité française à cause de la reconnaissance de mes diplômes et de mes travaux. Tout ça est un peu compliqué ! Comme j’avais porté le nom de mon père, Ruzgis, le consulat américain m’avait proposé d’avoir le passeport américain et là on aurait pu partir aux Etats-Unis. Mais, on était dans les années 60, et on m’a dit : « on a un problème avec vous, si vous rentrez aux Etats-Unis, la première chose que l’on va faire, c’est de vous envoyer en Corée car vous aurez l’âge de faire le service militaire, et si c’est fini, vous allez au Vietnam. Et si vous n’acceptez pas, on va vous considérer comme déserteur. » Les Américains ne font pas de concessions, ils sont très stricts. Donc, je n’avais aucun avantage à devenir américain, et mon plan de vie était de m’installer en Suisse.

Vous vous sentez tout de même quelque part américain et lituanien ?

Il y a plutôt une sorte de curiosité. Ma culture, ma vision du monde, elle vient de mon père qui était cosmopolite. Il parlait l’anglais, le lituanien, le russe, le français assez bien, il écrivait très bien l’espagnol. Alors que ma mère m’a donné une culture française héritée directement des Lumières, car elle était fanatique de ça. Enfants, on lisait Rousseau et Voltaire alors que c’était des livres qui étaient interdits en Espagne, comme une grande partie de la littérature française, par exemple Victor Hugo. J’ai vécu sous le régime de Franco avec cette interdiction. La culture franquiste était très ambigüe car d’un côté très religieuse et fanatique, un fascisme originel, pas du nazisme. En Espagne, il n’y a jamais eu de camps de concentration et on a plutôt aidé les juifs à fuir aux Etats-Unis à travers le Portugal. Le fascisme viscéral espagnol vient de

[/arm_restrict_content]

[arm_restrict_content plan= »unregistered, » type= »show »][arm_setup id= »2″ hide_title= »true »][/arm_restrict_content]

![[Premium] Andrew Albicy : « Je suis peut-être le porte-bonheur »](/content/images/size/w1304/format/webp/2024/08/Andrew-Albicy-2.webp)